Ротавирусная инфекция - определение, актуальность, диагноз, лечение, профилактика. Ротавирусная болезнь

Или ротавирусная инфекция – это острое кишечное заболевание, возбудителем которого является Rotavirus . Для заболевания характерно поражение желудочно-кишечного тракта, интоксикация, обезвоживание. Инфекция чаще диагностируется у маленьких детей.

Заболевание распространено во многих странах, и составляет половину всех кишечных патологий у детей до 2 лет. Источником инфекции является больной человек. Возбудитель находится в каловых массах на протяжении 21 дня с момента заболевания. Есть также теория передачи патологии воздушно-капельным путем, но она не доказана.

Накопление инфекции происходит в эпителии двенадцатиперстной кишки . Ротавирус приводит к гибели клеток тонкого кишечника, они замещаются незрелыми, которые не способны выполнять важные функции, включая абсорбцию углеводов и других питательных вещества, а это приводит к диарее.

Патогенез

После накопления вируса он попадает в просвет кишки. Это сопровождается потерей большого количества жидкости и электролитов. У больных наблюдается дегидратация 2-3 степени.

Довольно часто ротавирусная инфекция у взрослых и детей протекает с иными бактериальными заболеваниями – сальмонеллез, эшерихиоз, шигеллез.

При ротавирусной инфекции у взрослых и детей могут начаться патологические процессы в разных отделах кишечника, что приводит к нарушению всасывания веществ, избыточному поступлению простых сахаров в толстую кишку, повышению осмотического давления. На фоне того, что в толстую кишку поступает много жидкости, развивается обезвоживание.

Диагноз ротавирусная инфекция ставится после микроскопического исследования и обнаружения вируса. Возбудитель ротавирусной инфекции находится в кале и на слизистой кишечника.

Все симптомы начинают проходить через 4 недели, когда слизистая тонкой кишки нормализуется.

Клинические проявления

Инкубационный период продолжается до 7 дней, симптомы начинаются остро. Выраженная клиническая картина начинается через сутки от начала заболевания. У детей в этот период температура тела может достигать 39 градусов, но обычно она не повышается выше 38 градусов.

При легкой форме заболевание протекает без лихорадки. У больных отмечаются эпигастральные боли, тошнота и рвота. У больных может появляться диарея, признаки интоксикации, но они выражены слабо.

Первые признаки ротавирусной инфекции:

- приступообразные боли в животе;

- тошнота и рвота;

- общая слабость, недомогание, апатия;

- гипертермия, повышение температуры до 39 градусов;

- ухудшение аппетита, его полное отсутствие.

У больных ротавирусом диарея может начинаться уже в первый день или спустя несколько суток. Отмечается жидкий стул без крови, вследствие чего появляется обезвоживание организма, что уже опасно для жизни больного. Признаками сильной дегидратации будет потеря сознания, судороги. Реже присоединяются такие симптомы, как покраснение глаз и отек зева.

На второй день заболевания отмечается сильная слабость, сонливость. Симптомы продолжаются в течение 3-8 дней, после чего клиника постепенно стихает, наступает выздоровление с формированием .

У взрослых пациентов чаще отмечается стертая клиническая картина. Это однократная диарея, легкое кратковременное повышение температуры. Такая клиника не приносит сильного вреда для здоровья больного, но он остается опасным для окружающих вирусоносителем.

Симптомы заболевания очень похожи с проявлениями холеры, потому при первых признаках нужно срочно обращаться к врачу, самолечение исключено и может быть опасным. Важно провести дифференциальную диагностику, ведь ротавирусная инфекция может закончиться летально.

Осложнения

Ротавирусное заболевание не дает осложнений. Последствия могут ожидать в случае присоединения бактериальной инфекции, которая меняет клиническую картину и требует иного лечения. В редких случаях у пациентов возникают такие осложнения, как геморрагический гастроэнтерит и некротический энтероколит.

Обезвоживание организма сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, почек, печени. Может возникать почечная недостаточность, тогда лечение проводится в условиях реанимации.

Родителям нужно следить за изменениями у ребенка. Сухость слизистой, отсутствие мочеиспускания будут указывать на тяжелое течение недуга, тогда нужна госпитализация.

Из отдаленных осложнений можно выделить нарушение кислотности желудочного сока, ухудшение всасывания веществ в кишечнике. Может развиваться дисбактериоз, тогда нарушается пищеварение. Это в свою очередь приводит к ухудшению кровообращения в кишечнике, что может привести к колиту.

У ребенка дисбактериоз может привести к частому вздутию живота, болям в кишечнике, тошноте и диарее. Это заболевание требует длительной терапии для нормализации микрофлоры кишечника. Детям и взрослым назначаются пребиотики.

После перенесения инфекции снижается иммунитет и в ранний период после выздоровления могут присоединиться другие заболевания. Для профилактики показана витаминотерапия, назначаются иммуномодуляторы.

Для гарантии выздоровления без последствий нужно обследоваться у врача и выполнить его рекомендации.

Диагностика

Во время диагностики учитывается специфическая клиническая картина. Это острое начало, обильный стул до 20 раз в сутки, рвота, дегидратация. Берется во внимание эпидемиологические предпосылки и сезонность заболевания.

Подтверждается диагноз выявлением вируса в испражнениях. Дополнительно показано серологическое исследование.

Дифференциальная диагностика ротавирусной инфекции проводится с такими кишечными заболеваниями:

- сальмонеллез, холера;

- лямблиоз, криптоспороидоз;

- дизентерия, эшерихиоз.

Лечение

Пациентам с ротавирусным заболеванием показано симптоматическое лечение, первое необходимое мероприятие – устранение обезвоживания вследствие диареи и рвоты. Специфических препаратов против вируса нет, потому лечение направлено на ликвидацию симптомов.

При отсутствии аппетита пациента нельзя заставлять кушать, вместо еды нужно давать больному много жидкости. Рекомендуется пить солевые растворы небольшими порциями каждые полчаса.

Назначаются сорбенты – активированный уголь, Смекта, Энтеросгель.

Для предупреждения бактериальной инфекции показаны противодиарейные лекарства – Энтерол, Энтерофурил. Также могут назначаться ферментные средства – Мезим и Панкреатин.

При повышенной температуре назначаются Панадол, Нурофен, Цефекон. Показаны таблетки для восстановления микрофлоры кишечника – это Аципол, Линекс, Бифиформ.

Детям с ротавирусом показана щадящая диета, исключаются молочные продукты. А вот грудничкам наоборот нужно давать молоко раз в сутки, в остальное время делать безлактозную или соевую смесь.

Этиология заболевания не может быть устранена медикаментозно, но вирус начинает погибать при температуре 38 градусов, потому снижать ее и принимать жаропонижающие средства нужно лишь в том случае, когда она повышается до 39 градусов.

При высокой температуре у детей нужно давать полтаблетки Парацетамола. Для снятия болей в животе рекомендуется принимать спазмолитики – Но-Шпа, Дротаверин, Папаверин. Совсем маленьким показаны обезболивающие и жаропонижающие суппозитории.

Ротавирус у грудничков

Для грудничков наиболее опасным будет обезвоживание, которое может закончиться летально. О дегидратации будут свидетельствовать такие симптомы, как сухость слизистой оболочки полости рта, отсутствие пота, плач без слез, отсутствие мочеиспускания.

Чем опасен ротавирус:

- до появления вакцины ежегодно для полмиллиона новорожденных инфекция заканчивалась смертельно;

- более 2 миллионам младенцев была необходима госпитализация;

- около 30 миллионов человек обращались к врачу с ротавирусной инфекцией.

При появлении симптомов инфекции у ребенка нужно немедленно вызывать врача для проведения внутривенной регидратации.

Лечение ротавирусного заболевания проводится амбулаторно, в госпитализации нуждаются только груднички с тяжелым обезвоживанием. В период заболевания ребенок будет много спать, чему нельзя препятствовать. В это время важно следить за температурой тела и давать много жидкости. Чем меньше вес ребенка, тем стремительней развивается обезвоживание, и это может привести к потере сознания.

Профилактика

С целью профилактики проводится вакцинация, которая полностью исключает риск заражения. Она эффективна при введении в возрасте до 7 месяцев. Больной взрослый и ребенок обязательно изолируются для исключения распространения вируса. Те, кто ухаживает за больным, должны часто мыть руки, носить защитную маску, а также сдать анализы для выявления или исключения ротавируса.

Ротавирусная инфекция (ротавирусный гастроэнтерит) - острая инфекционная болезнь, вызываемая ротавирусами, характеризующаяся симптомами общей интоксикации и поражением ЖКТ с развитием гастроэнтерита.

Код по МКБ -10

A08.0. Ротавирусный энтерит.

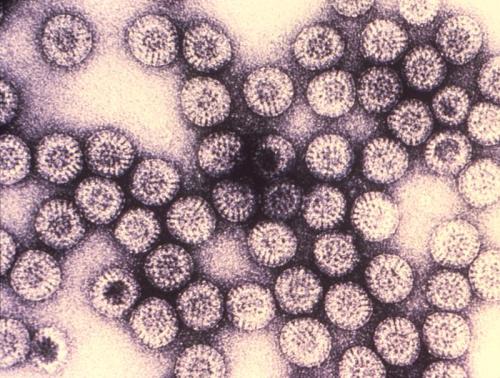

Этиология (причины) ротавирусной инфекции

Возбудитель - представитель семейства Reoviridae, рода Rotavirus (ротавирус). В основу названия положено морфологическое сходство ротавирусов с колесом (от латинского «rota» - «колесо»). Под электронным микроскопом вирусные частицы выглядят как колёса с широкой ступицей, короткими спицами и чётко очерченным тонким ободом. Вирион ротавируса диаметром 65–75 нм состоит из электронноплотного центра (сердцевины) и двух пептидных оболочек: наружного и внутреннего капсида. Сердцевина диаметром 38–40 нм содержит внутренние белки и генетический материал, представленный двухцепочечной РНК. Геном ротавирусов человека и животных состоит из 11 фрагментов, чем, вероятно, и обусловлено антигенное разнообразие ротавирусов. Репликация ротавирусов в организме человека происходит исключительно в эпителиальных клетках тонкой кишки.

Ротавирус схематически

Ротавирусная инфекция, вид в электронный микроскоп

В составе ротавирусов обнаружено четыре основных антигена; главный из них - групповой антиген - белок внутреннего капсида. С учётом всех группоспецифических антигенов ротавирусы делят на семь групп: A, B, C, D, E, F, G. Большинство ротавирусов человека и животных относят к группе A, внутри которой выделяют подгруппы (I и II) и серотипы. Подгруппа II включает до 70–80% штаммов, выделяемых от больных. Существуют данные о возможной корреляционной связи определённых серотипов с тяжестью диареи.

Ротавирусы устойчивы к воздействию факторов окружающей среды: в питьевой воде, открытых водоёмах и сточных водах они сохраняются до нескольких месяцев, на овощах - 25–30 дней, на хлопке, шерсти - до 15–45 дней. Ротавирусы не разрушаются при многократном замораживании, под действием дезинфицирующих растворов, эфира, хлороформа, ультразвука, но погибают при кипячении, обработке растворами с рН больше 10 либо меньше 2. Оптимальные условия существования вирусов: температура 4 °С и высокая (>90%) или низкая (<13%) влажность. Инфекционная активность возрастает при добавлении протеолитических ферментов (например, трипсина, панкреатина).

Эпидемиология ротавирусной инфекции

Основной источник заражения и резервуар ротавирусной инфекции - больной человек, выделяющий с фекалиями значительное количество вирусных частиц (до 1010 КОЕ в 1 г) в конце инкубационного периода и в первые дни болезни. После 4–5-го дня болезни количество вируса в испражнениях значительно снижается, однако общая продолжительность выделения ротавируса составляет 2–3 недели. Длительно выделяют вирусные частицы больные с нарушенной иммунологической реактивностью, при хронической сопутствующей патологии, лактазной недостаточности.

Источником возбудителя инфекции могут быть также здоровые вирусоносители (дети из организованных коллективов и стационаров, взрослые: прежде всего, медицинский персонал родильных домов, соматических и инфекционных отделений), из фекалий которых ротавирус можно выделить на протяжении нескольких месяцев.

Механизм передачи возбудителя - фекально-оральный. Пути передачи:

- контактно-бытовой (через грязные руки и предметы обихода);

- водный (при употреблении инфицированной вирусами воды, в том числе бутилированной);

- алиментарный (чаще всего при употреблении молока, молочных продуктов).

Не исключена возможность воздушно-капельного пути передачи ротавирусной инфекции.

Ротавирусная инфекция высококонтагиозна, о чём свидетельствует быстрое распространение заболевания в окружении больных. Во время вспышек заболевает до 70% неиммунного населения. При сероэпидемиологическом исследовании в крови 90% детей старших возрастных групп обнаруживают антитела к различным ротавирусам.

После перенесённой инфекции в большинстве случаев формируется непродолжительный типоспецифический иммунитет. Возможны повторные заболевания, особенно в старших возрастных группах.

Ротавирусная инфекция встречается повсеместно и выявляется во всех возрастных группах. В структуре острых кишечных инфекций доля ротавирусного гастроэнтерита колеблется от 9 до 73%, в зависимости от возраста, региона, уровня жизни и сезона. Особенно часто болеют дети первых лет жизни (преимущественно от 6 мес до 2 лет). Ротавирусы - одна из причин диареи, сопровождающейся тяжёлой дегидратацией у детей в возрасте до 3 лет, этой инфекцией обусловлено до 30–50% всех случаев диареи, требующих госпитализации или проведения интенсивной регидратации. По данным ВОЗ, от этого заболевания в мире ежегодно умирают от 1 до 3 млн детей. На ротавирусную инфекцию приходится около 25% случаев так называемой диареи путешественников. В России частота ротавирусного гастроэнтерита в структуре других острых кишечных инфекций колеблется от 7 до 35%, а среди детей до 3 лет - превышает 60%.

Ротавирусы - одна из наиболее частых причин внутрибольничной инфекции, особенно среди недоношенных новорождённых и детей раннего возраста. В структуре внутрибольничных острых кишечных инфекций на долю ротавирусов приходится от 9 до 49%. Внутрибольничному инфицированию способствует длительное пребывание детей в стационаре. Существенную роль в передаче ротавирусов играет медицинский персонал: у 20% сотрудников даже при отсутствии кишечных расстройств в сыворотке крови обнаруживают антитела IgM к ротавирусу, а в копрофильтратах выявляют ротавирусный антиген.

На территориях с умеренным климатом ротавирусная инфекция носит сезонный характер, преобладая в холодные зимние месяцы, что связывают с лучшей выживаемостью вируса в окружающей среде при низких температурах. В тропических странах заболевание встречается круглый год с некоторым повышением заболеваемости в прохладный дождливый сезон.

Профилактика ротавирусной инфекции включает комплекс противоэпидемических мероприятий, принятых в отношении всей группы острых кишечных инфекций с фекально-оральным механизмом инфицирования. Это, в первую очередь, рациональное питание, строгое соблюдение санитарных норм водоснабжения, канализирования, повышение уровня санитарно-гигиенического воспитания населения.

Для специфической профилактики ротавирусной инфекции у человека предлагают использование нескольких вакцин, в настоящее время проходящих заключительные фазы клинических исследований в отношении эффективности и безопасности. Это вакцина Rotarix (компания GlaxoSmithKline), основанная на человеческом типе вируса, и вакцина на базе человеческого и коровьего штаммов ротавирусов, созданная в лаборатории компании Merck & Co.

Патогенез

Патогенез ротавирусной инфекции сложен. С одной стороны, большое значение в развитии ротавирусного гастроэнтерита придают структурным (VP3, VP4, VP6, VP7) и неструктурным (NSP1, NSP2, NSP3, NSP4, NSP5) белкам вируса. В част- ности, NSP4-пептид - энтеротоксин, вызывающий секреторную диарею, подобно бактериальным токсинам; NSP3 влияет на репликацию вируса, а NSP1 может «запрещать» выработку интерферон-регулирующего фактора 3.

С другой стороны, уже в первые сутки заболевания ротавирус обнаруживают в эпителии слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и верхних отделах тощей кишки, где происходит его размножение и накопление. Проникновение ротавируса в клетку - многоэтапный процесс. Для внедрения в клетку некоторые серотипы ротавируса нуждаются в специфических рецепторах, содержащих сиаловую кислоту. Установлена важная роль белков: α2β1-интегрина, интегрина-αVβ3 и hsc70 на начальных этапах взаимодействия вируса и клетки, при этом весь процесс контролируется вирусным белком VP4. Проникнув внутрь клетки, ротавирусы вызывают гибель зрелых эпителиоцитов тонкой кишки и отторжение их от ворсинок. Клетки, замещающие ворсинчатый эпителий, функционально неполноценны и не способны адекватно абсорбировать углеводы и простые сахара.

Возникновение дисахаридазной (главным образом, лактазной) недостаточности ведёт к накоплению в кишечнике нерасщеплённых дисахаридов с высокой осмотической активностью, что вызывает нарушение реабсорбции воды, электролитов и развитие водянистой диареи, нередко приводящей к дегидратации. Поступая в толстую кишку, эти вещества становятся субстратами для ферментации кишечной микрофлорой с образованием большого количества органических кислот, углекислого газа, метана и воды. Внутриклеточный метаболизм циклического аденозинмонофосфата и гуанозинмонофосфата в эпителиоцитах при данной инфекции практически не изменяется.

Таким образом, в настоящее время в развитии диарейного синдрома выделяют два основных компонента: осмотический и секреторный.

Клиническая картина (симптомы) ротавирусной инфекции

Инкубационный период составляет от 14–16 ч до 7 дней (в среднем - 1–4 дня).

Различают типичную и атипичную ротавирусную инфекцию. Типичную ротавирусную инфекцию, в зависимости от степени тяжести ведущих синдромов, подразделяют на лёгкую, среднетяжёлую и тяжёлую формы. К атипичным относят стёртую (клинические проявления выражены слабо и кратковременны) и бессимптомную формы (полное отсутствие клинических проявлений, но лабораторно обнаруживают ротавирус и специфический иммунный ответ). Диагноз вирусоносительства устанавливают при обнаружении ротавируса у здорового человека, не имевшего при обследовании изменений специфического иммунитета в динамике.

Заболевание чаще всего начинается остро, с повышения температуры тела, появления симптомов интоксикации, диареи и повторной рвоты, что позволило зарубежным исследователям охарактеризовать ротавирусную инфекцию как DFV-синдром (диарея, лихорадка, рвота). Указанные симптомы отмечают у 90% пациентов; они возникают почти одновременно в первый день болезни, достигая максимальной выраженности в течение 12–24 ч. В 10% случаев рвота и диарея появляются на 2–3-й день болезни.

Возможно также постепенное начало заболевания, с медленным нарастанием тяжести процесса и развитием обезвоживания, что нередко обусловливает позднюю госпитализацию.

Рвота - не только один из первых, но нередко и ведущий признак ротавирусной инфекции. Обычно она предшествует диарее или появляется одновременно с ней, может быть повторной (до 2–6 раз) или многократной (до 10–12 раз и более), продолжается в течение 1–3 дней.

Повышение температуры тела умеренное: от субфебрильных до фебрильных значений. Длительность лихорадки колеблется в пределах 2–4 дней, нередко лихорадка сопровождается симптомами интоксикации (вялость, слабость, снижение аппетита, вплоть до анорексии).

Кишечная дисфункция протекает преимущественно по типу гастроэнтерита или энтерита, характеризуясь жидким, водянистым, пенистым стулом жёлтого цвета без патологических примесей. Кратность дефекаций чаще соответствует тяжести болезни. При обильном жидком стуле может развиться обезвоживание, обычно I–II степени. Лишь в отдельных случаях наблюдают тяжёлую дегидратацию с декомпенсированным метаболическим ацидозом, при этом возможна ОПН и гемодинамические расстройства.

С самого начала заболевания могут наблюдаться боли в животе. Чаще они умеренные, постоянные, локализованы в верхней половине живота; в отдельных случаях - схваткообразные, сильные. При пальпации живота отмечают болезненность в эпигастральной и пупочной областях, грубое урчание в правой подвздошной области. Печень и селезёнка не увеличены. Признаки поражения органов пищеварения сохраняются в течение 3–6 дней.

У части больных, преимущественно у детей младшего возраста, развиваются катаральные явления: покашливание, насморк или заложенность носа, редко - конъюнктивит, катаральный отит. При осмотре обращают на себя внимание гиперемия и зернистость мягкого нёба, нёбных дужек, язычка.

Количество мочи в острый период болезни уменьшено, у отдельных пациентов наблюдается незначительная протеинурия, лейкоцитурия, эритроцитурия, а также повышение содержания креатинина и мочевины в сыворотке крови. В начале болезни может быть лейкоцитоз с нейтрофилёзом, в период разгара сменяющийся лейкопенией с лимфоцитозом; СОЭ не изменена. Для копроцитограммы характерно отсутствие признаков выраженного воспалительного процесса, в то же время обнаруживаются зёрна крахмала, непереваренная клетчатка, нейтральный жир.

У большинства больных ротавирусной инфекцией отмечают нарушение состава микрофлоры фекалий, в первую очередь, снижение содержания бифидобактерий, а также рост числа условно-патогенных микробных ассоциаций. Выявляют признаки лактазной недостаточности, в том числе кислые значения pH кала.

Симптомы, характерные для лёгких форм ротавирусной инфекции:

- субфебрильная температура тела;

- умеренная интоксикация в течение 1–2 дней;

- нечастая рвота;

- стул жидкой кашицей до 5–10 раз в сутки.

При среднетяжёлых формах заболевания отмечается:

- фебрильная лихорадка;

- выраженная интоксикация (слабость, вялость, головная боль, бледность кожных покровов);

- повторная рвота в течение 1,5–2 дней;

- обильный водянистый стул от 10 до 20 раз в сутки;

- обезвоживание I–II степени.

Тяжёлые формы ротавирусного гастроэнтерита характеризуются бурным началом с нарастанием тяжести состояния ко 2–4-му дню болезни в связи со значительными потерями жидкости (обезвоживание II–III степени), многократной рвотой и бессчётным водянистым стулом (более 20 раз в сутки). Возможны гемодинамические нарушения.

Осложнения ротавирусной инфекции:

Циркуляторные расстройства;

- острая сердечно-сосудистая недостаточность;

- острая экстраренальная почечная недостаточность;

- вторичная дисахаридазная недостаточность;

- дисбактериоз кишечника.

Необходимо учитывать возможность наслоения вторичной бактериальной инфекции, что приводит к изменениям клинической картины болезни и требует коррекции терапевтического подхода. В связи с возможностью развития осложнений при ротавирусном гастроэнтерите выделяют группы больных повышенного риска, куда включают новорождённых, детей младшего возраста, пожилых лиц, а также больных с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями. Недостаточно изучены особенности течения ротавирусной инфекции у лиц с иммунодефицитами (например, ВИЧ-инфицированные), у которых может наблюдаться некротический энтероколит и геморрагический гастроэнтерит.

Летальные исходы чаще встречаются у детей раннего возраста, имеющих выраженный иммунологический дефицит и гипотрофию, а также среди пожилых пациентов с тяжёлой сопутствующей патологией (такой, как атеросклероз, хронический гепатит), в некоторых случаях - со смешанной инфекцией.

Диагностика ротавирусной инфекции

Основные клинико-диагностические признаки ротавирусной инфекции:

* характерный эпидемиологический анамнез - групповой характер заболевания в зимнее время года;

* острое начало болезни;

* повышение температуры тела и синдром интоксикации;

* рвота как ведущий симптом;

* водянистая диарея;

* умеренно выраженные боли в животе;

* метеоризм.

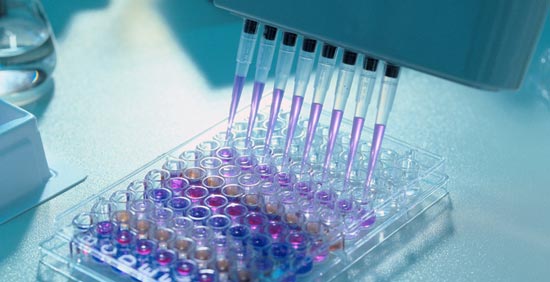

Для лабораторного подтверждения ротавирусной природы заболевания используют три группы методов:

* методы, основанные на обнаружении ротавируса и его антигенов в фекалиях:

– электронная и иммуноэлектронная микроскопия;

– РЛА;

– ИФА;

* методы обнаружения вирусной РНК в копрофильтратах:

– метод молекулярных зондов - ПЦР и гибридизации;

– электрофорез РНК в полиакриламидном геле или агарозе;

* методы обнаружения специфических антител (иммуноглобулины различных классов и/или нарастания титра антител) к ротавирусам в сыворотке крови (ИФА, РСК, РТГА, РНГА).

На практике диагностика ротавирусной инфекции чаще всего основана на обнаружении вирусного антигена в копрофильтратах с помощью РЛА, ИФА в 1–4-е сутки болезни.

Дифференциальная диагностика

Ротавирусную инфекцию дифференцируют с холерой, дизентерией, эшерихиозом, гастроинтестинальными формами сальмонеллёза, кишечным иерсиниозом (табл. 18-22).

Показания к консультации других специалистов

Пример формулировки диагноза

A08.0 Ротавирусная инфекция, синдром гастроэнтерита, среднетяжёлая форма, дегидратация I степени.

Лечение ротавирусной инфекции

Госпитализации подлежат больные со среднетяжёлой и тяжёлой формами ротавирусной инфекции, а также пациенты, представляющие высокую эпидемиологическую опасность (декретированные контингенты).

Комплексное лечение ротавирусной инфекции включает лечебное питание, этиотропную, патогенетическую и симптоматическую терапию.

Из диеты исключают молоко и молочные продукты, ограничивают употребление углеводов (овощи, фрукты и соки, бобовые). Пища должна быть физиологически полноценной, механически и химически щадящей, с достаточным содержанием белка, жира, минеральных солей и витаминов. Необходимо увеличение кратности приёмов пищи.

Один из перспективных методов лечения ротавирусной инфекции - применение препаратов, обладающих противовирусной и интерфероногенной активностью, в частности, меглумина акридонацетата (циклоферона). Меглумина акридонацетат в таблетированной форме принимают в 1–2–4–6–8-й день в возрастной дозировке: до 3 лет - по 150 мг; 4–7 лет - 300 мг; 8–12 лет - 450 г; взрослые - 600 мг однократно. Использование меглумина акридонацетата приводит к более эффективной элиминации ротавируса и сокращению длительности заболевания.

Кроме того, в качестве лечебных средств можно применять иммуноглобулины для энтерального введения: иммуноглобулин человека нормальный (IgG+IgA+IgM) - 1–2 дозы 2 раза в день. Антибактериальные средства не показаны.

Патогенетическое лечение, направленное на борьбу с дегидратацией и интоксикацией, осуществляют путём введения полиионных кристаллоидных растворов, внутривенно или внутрь, с учётом степени обезвоживания и массы тела больного.

Оральную регидратацию проводят подогретыми до 37–40 °С растворами: глюкосолан, цитраглюкосолан, регидрон. Для инфузионной терапии используют полиионные растворы.

Эффективный метод лечения диареи ротавирусной этиологии - энтеросорбция: смектит диоктаэдрический по 1 порошку 3 раза в сутки; полиметилсилоксана полигидрат по 1 столовой ложке 3 раза в сутки; лигнин гидролизный по 2 таблетки 3–4 раза в сутки.

Учитывая ферментативную недостаточность, рекомендуют применение полиферментных средств (таких, как панкреатин) по 1–2 драже 3 раза в сутки во время еды.

Кроме того, при лечении ротавирусной инфекции целесообразно включение биопрепаратов, содержащих бифидобактерии (бифиформ по 2 капсулы 2 раза в сутки).

Таблица 18-22. Основные дифференциально-диагностические признаки острых кишечных инфекций

| Диф-ферен-циально-диагнос-тические признаки | Шигеллёз | Сальмо-неллёз | Холера | Энтеро-токси-генный эшери-хиоз | Кише-чный иерси-ниоз | Ротави-русная инфекция | Норволк-вирусная инфекция |

| Сезон-ность | Летне-осенняя | Летне-осенняя | Весенне-летняя | Летняя | Зимне-весенняя | Осенне-зимняя | В течение года |

| Лихо-радка | 2–3 дня | 3–5 дней и более | нет | 1–2 дня | 2–5 дней | 1–2 дня | 8–12 ч |

| Тошнота | ± | + | – | + | + | + | + |

| Рвота | ± | Повторная | Пов-торная, позже диареи | Пов-торная | Пов-торная | Много-кратная | ± |

| Боли в животе | Схватко-образные, в левой подвздо-шной области | Уме-ренные, в эпигастрии, около пупка | Отсут-ствуют | Схватко-образные, в эпига-стрии | Интен-сивные, вокруг пупка или в правой подвздо-шной области | Редко, умеренно выра-женные в эпи-гастрии, около пупка | Ноющие, в эпигастрии, около пупка |

| Характер стула | Сначала каловый, затем скудный с примесью слизи, крови | Обильный, водяни-стый, зло-вонный, зелено-ватого цвета, иногда с примесью слизи | Обиль-ный, водяни-стый, в виде «рисо-вого отвара», без запаха | Обиль-ный, водяни-стый, без примесей | Обиль-ный, зло-вонный, нередко с примесью слизи, крови | Обильный, водя-нистый, пенистый, желто-ватого цвета, без примесей | Жидкий, нео-бильный, без патоло-гических примесей |

| Обезво-живание | I степени | I–III ст. | I–IV ст. | I–II ст. | I–II ст. | I–II ст. | I ст. |

| Гемо-грамма | Лейко-цитоз, нейтро-филёз | Лейко-цитоз, нейтро-филёз | Лейко-цитоз, нейтро-филёз | Незначи-тельный лейко-цитоз | Гипер-лейко-цитоз, нейтро-филёз | Лейко-пения, лимфо-цитоз | Лейко-цитоз, лимфо-пения |

Прогноз выздоровления

Прогноз обычно благоприятный. Переболевших выписывают при полном клиническом выздоровлении, наступающем в большинстве случаев к 5–7-му дню от начала болезни.

Диспансерного наблюдения не проводят.

После перенесённого заболевания пациенту рекомендуют в течение 2–3 нед соблюдать диету с ограничением молока и молочных продуктов, углеводов.

А.А. Ключарёва, А.Е. Раевнев, Д.В. Малявко, О.А. Панько

Rotavirus infection in children

A.A. Klyucharyova, A.E. Raevnev, D.V. Malyavko, O.A. Pan’ko

Острые кишечные инфекции (ОКИ) занимают одно из ведущих мест в инфекционной заболеваемости. 60-65% всех случаев ОКИ регистрируется среди детей, при этом особенно высока заболеваемость детей раннего возраста (до 70%) .

Весь комплекс современных методов исследований позволяет установить этиологию ОКИ в 56-80 % случаев. Такие этиологические агенты, как Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae, вызывают не более 10% всех случаев кишечных инфекций у детей в цивилизованных странах, в то время как ротавирус является важнейшей причиной кишечных инфекций у детей. Доля ротавирусной инфекции (РВИ) в структуре ОКИ колеблется от 9 до 73%, а из всех детей, госпитализированных по поводу кишечных расстройств, у 20-60% диагностируется РВИ .

По данным Центра гигиены и эпидемиологии г. Минска, ежегодно в Минске регистрируется от 189,3 (1994 г.) до 211,3 (2001 г.) больных с ОКИ на 100 000 населения. Количество больных с данной патологией имеет умеренную тенденцию к росту . Если в 1996 г. на долю РВИ у детей Минска приходилось только 14,6%, то в 2001 г. - 39,8%, что связано как с улучшением диагностики, так и с реальным ростом заболеваемости.

РВИ занимает основное место в структуре заболеваемости ОКИ в Минске и имеет тенденцию к росту: с 102,6 (1994 г.) до 467,5 (2001г.) на 100 000 детского населения. В 2001 г. в детской инфекционной клинической больнице Минска находился 1 521 ребенок с РВИ, что составило 10,7% от всех госпитализированных и 47,1% в структуре ОКИ.

Этиология. Ротавирусы относятся к семейству Reoviridae, роду орбивирусов. Полная инфекционная частица имеет тройную оболочку и представляет собой колесо с широкой ступицей, короткими спицами и четко очерченным ободом. Это отражено в названии вируса: «rota» - колесо. Диаметр вирусных частиц - от 65 до 75 нм. В вирионе выявляется электронноплотный центр диаметром 38-40 нм (сердцевина) и две белковые оболочки - наружный и внутренний капсиды. Сердцевина содержит внутренние белки и генетический материал, представленный двунитчатой фрагментированной РНК . В составе ротавирусов обнаружены четыре антигена, основной из них - групповой антиген, обусловленный белком внутреннего капсида. С учетом группоспецифических антигенов все ротавирусы делятся на пять групп: A, B, C, D, E. Большинство ротавирусов человека и животных относится к группе A. Внутри группы А существуют подгруппы и серотипы . Гетерогенность ротавирусов объясняет повторные заболевания данной инфекцией. Вероятность повторного заражения на первом году жизни составляет ~30%. К двум годам почти 70% детей заболеют дважды, 40% - трижды, а 20% детей - 4 раза. Тем не менее те, кто уже перенес болезнь, последующие заражения перенесут легче .

Ротавирусы устойчивы к факторам внешней среды, выдерживают действие эфира, хлороформа, ультразвука; их не разрушает многократное замораживание. Дезинфектантом для них в клинике является 95% этанол, более эффективный, чем хлорамин, формальдегид и др. . Вирус утрачивает инфекционность при кипячении, обработке сильными кислотами и щелочами .

Эпидемиология. Основной механизм передачи РВИ - фекально-оральный при бытовых контактах . Нередко заражение происходит при употреблении инфицированной воды и пищи . Для развивающихся стран типичны инфицирование контаминированной водой и вспышечный характер заболевания . В некоторых исследованиях обсуждается вопрос о возможности воздушно-капельного механизма инфицирования РВИ . Авторы указывают на наличие катаральных явлений у 50-75% детей в начале ротавирусного гастроэнтерита, отмечая, что не всегда это объясняется сопутствующей острой респираторной вирусной инфекцией . Более чем у 20% детей с РВИ в сроки от 2 до 7 дней до начала заболевания выявляются контакты только с больными острыми респираторными вирусными инфекциями. Косвенным подтверждением возможности воздушно-капельного инфицирования ротавирусом является выделение методом ПЦР РНК ротавируса в слюне больных ротавирусным гастроэнтеритом с 1-го по 10-й день болезни . Контагиозность РВИ колеблется в широких пределах. При контакте с больным инфицирование происходит в 8-50% случаев . Выделение в высоких титрах ротавирусного антигена в фекалиях больных, высокая устойчивость возбудителя к обычным дезинфектантам создают опасность внутрибольничного распространения РВИ, прежде всего среди детей. Ротавирусы - самая частая причина внутрибольничной инфекции в детских стационарах, особенно у новорожденных недоношенных и детей раннего возраста. Ротавирусы вызывают 9,6-48,7% всех внутрибольничных ОКИ . Внутрибольничному инфицированию способствуют холодный сезон, длительное пребывание детей в стационаре и скученность в палатах. Существенная роль в передаче ротавирусов принадлежит медицинскому персоналу. У 20% сотрудников в сыворотке крови обнаруживаются IgM-антитела к ротавирусу и выявляется ротавирусный антиген в копрофильтрате при отсутствии кишечных расстройств .

РВИ имеет выраженную сезонность с подъемом заболеваемости в осенний период и ее дальнейшим нарастанием в зимнее время года . Спорадические случаи РВИ отмечаются и летом, но, как правило, во время похолодания . Предполагается, что летом циркулируют штаммы, отличные от зимних . Обнаружение различных серотипов вирусов зависит и от географического месторасположения .

Главный источник РВИ - больной гастроэнтеритом, выделяющий с фекалиями значительное количество вирусных частиц. Инфицирующая доза ротавирусов, вызывающая симптомы гастроэнтерита, составляет 4,6ґ104 вирусных тел в 1 г фекалий. Вирус обнаруживается в копрофильтрате за 48 ч до первых клинических симптомов, максимум его выделения отмечается в первые 3-6 дней болезни, а уровень экскреции определяется как 104-108 вирусных частиц в 1 г фекалий .

У большинства детей (70%) экскреция ротавирусов продолжается от 4-го до 20-го дня от начала клинических проявлений заболевания, однако описаны случаи выделения вируса (на фоне иммунодефицита) свыше 30 дней, а также случаи обнаружения ротавируса у детей на фоне длительной слабо выраженной диареи в течение 66-450 дней .

Здоровые вирусоносители также представляют опасность в эпидемиологическом отношении. Уровень вирусоносительства у детей раннего возраста колеблется от 1,5 до 9%, из них 71% составляют новорожденные .

Патогенез. В первые сутки заболевания ротавирус находят в эпителиоцитах двенадцатиперстной кишки и в верхнем отделе тонкой кишки. Проникновение ротавирусов в эпителиоциты ворсинок зависит от ряда причин: состояния кислотности желудочно-кишечного тракта (высокая кислотность губительно действует на ротавирус), наличия ингибитора трипсина (для активности репродукции ротавирусов необходим трипсин), количества функционально незрелых эпителиоцитов (у них отсутствуют рецепторы для прикрепления ротавирусов). Проникновение ротавирусов обусловливает повреждение эпителиоцитов и их отторжение от ворсинок. В это время находят “оголенные” верхушки ворсинок. Одновременно ускоряется продвижение эпителиоцитов от основания ворсинок к верхушке. Ускоренная митотическая активность приводит к тому, что клетки не успевают дифференцироваться и поступают структурно и функционально незрелыми. Утрата эпителиоцитов и появление функционально незрелых клеток обусловливает ферментативную недостаточность, вследствие чего страдает расщепление дисахаридов в тонкой кишке. Возникновение дисахаридазной недостаточности, главным образом лактазной, ведет к накоплению нерасщепленных дисахаридов, имеющих высокую осмотическую активность. В просвет кишки поступает избыточное количество жидкости и электролитов, как вследствие нарушенного всасывания, так и по причине гиперосмолярности. Водянистая диарея вызывает обезвоживание организма, при больших потерях приводя к эксикозу 2-3 степени .

Прекращение диареи и выздоровление связывают с полной заменой зрелых эпителиоцитов на функционально незрелые эпителиоциты, к которым не происходит прикрепление ротавирусов .

Имеется ряд наблюдений, свидетельствующих о том, что уровень АМФ и цАМФ в эпителиальных клетках кишечника не изменяется, а показатели активности щелочной фосфатазы снижены .

В патогенезе заболевания, по-видимому, определенное значение имеет вирусемия, возможно также поражение других органов и систем . Этот вопрос в настоящее время активно изучается. Существует мнение о связи персистирующей РВИ с формированием хронической лактазной недостаточности, о возможной этиологической роли ротавирусов в развитии хронических заболеваний кишечника (болезнь Крона и др.) и сахарного диабета первого типа . В свете новых данных о довольно длительном обнаружении РНК ротавируса в слюне изучается значение ротавируса в этиологии респираторных заболеваний.

Защита организма от РВИ осуществляется взаимодействием активного и пассивного, общего и местного иммунитета в сочетании с влиянием факторов неспецифической резистентности. Однако механизмы противовирусного иммунитета изучены не полностью. Противоротавирусные иммуноглобулины G ребенок получает трансплацентарно. Но в активной защите против ротавируса имеет значение сочетанное влияние секреторного иммуноглобулина А и неспецифического фактора - ингибитора трипсина, передаваемых матерью при естественном вскармливании. Инфекционная активность возрастает при добавлении протеолитических ферментов - трипсина, панкреатина, эластазы .

Клинические формы ротавирусной инфекции. РВИ может протекать в различных клинических формах и наиболее часто (у 65-70% больных) развивается как ротавирусный гастроэнтерит. Его клинический симптомокомплекс достаточно широко представлен в исследованиях различных авторов . Заболевание начинается с повышения температуры, интоксикации, диареи и повторной рвоты. Указанные симптомы отмечаются у 90% заболевших детей и возникают почти одновременно, чаще в первый день болезни. Лишь у 10% больных диарея и рвота возникают на 2-3-й день болезни. Метеоризм наблюдается у 60% больных, боли в животе - у 35%. Катаральные явления на слизистых оболочках верхних дыхательных путей, ротоглотки и конъюнктив также отмечаются с первого дня болезни у 70% детей. Синдром интоксикации характеризуется ухудшением самочувствия, изменением настроения, вялостью, снижением аппетита, развитием бледности кожных покровов, появлением «мраморного» рисунка кожи у детей первого года жизни, приглушением сердечных тонов, систолическим шумом в сердце. Продолжительность интоксикации у 70% детей не превышает 3 дней, а у 30% больных может составлять 7 дней и более. Рвота чаще бывает повторной и многократной (85% больных), хотя длительность ее у большинства больных (до 90%) не превышает 3 дней от начала заболевания. Температура тела у 65% детей не повышается более 38°, у 35% колеблется от 38,2 до 39,8°. Температурная реакция бывает кратковременной (у 60% детей до 3 дней) и более продолжительной (до 7 дней у 40% больных). Повышение температуры тела не всегда отмечается при ротавирусном гастроэнтерите, особенно у взрослых. У некоторых больных может быть озноб без повышения температуры. В то же время нередко в разгар заболевания выраженность лихорадочной реакции варьирует (от субфебрильных цифр до 38-39°С как у детей, так и у взрослых).

Синдром гастроэнтерита характеризуется развитием диареи, снижением аппетита, появлением урчания и болей в животе, тошноты и рвоты. Наиболее типичен для ротавирусного гастроэнтерита обильный водянистый пенистый стул желтого или желто-зеленого цвета. У больных с легким течением заболевания стул может быть кашицеобразным. Как правило, патологические примеси в стуле отсутствуют. Боль локализуется преимущественно в верхней половине живота или может быть диффузной, разной интенсивности. Почти всегда она сопровождается громким урчанием в животе .

У половины детей частота стула увеличивается до 5 раз в сутки, у 40% - до 10 раз и у 10% - более 10 раз в сутки. Стул носит преимущественно энтеритический (у 80% больных) или энтероколитический (у 20% детей) характер. Примесь зелени и слизи в кале при энтероколитическом синдроме появляется обычно не ранее 2-3-го дня от начала диареи .

В разгар болезни отмечается изменение функционального состояния сердечно-сосудистой системы, чаще у пациентов с более тяжелым течением и при наличии сопутствующих заболеваний органов кровообращения. У большинства пациентов наблюдается тенденция к артериальной гипотензии, тахикардия, глухость сердечных тонов при аускультации. У больных с тяжелым течением заболевания, как правило, возникают обмороки и коллапсы из-за выраженных расстройств гемоциркуляции, в генезе которых наряду с токсическими воздействиями существенное значение имеет гиповолемия. Потери жидкости и электролитов вследствие рвоты и диареи могут быть значительными и приводят к развитию дегидратации. Клинические проявления дегидратации, как и при других ОКИ, зависят от ее степени выраженности .

В связи с возможностью развития осложнений, главным образом циркуляторных расстройств, острой сердечно-сосудистой недостаточности, нарушений гомеостаза, при ротавирусном гастроэнтерите выделяют группы больных повышенного риска, в которые включают новорожденных, детей младшего возраста, лиц пожилого возраста, а также больных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Описанные в литературе случаи ротавирусного заболевания с летальным исходом относятся именно к этим группам .

Катаральные явления на слизистых оболочках конъюнктив, верхних дыхательных путей и ротоглотки отмечаются почти у 70% больных, причем, как правило, с 1-2-го дня заболевания. У трети этих детей они могут предшествовать развитию кишечных расстройств. Чаще катаральные явления выражены незначительно или умеренно и представлены сочетанием таких симптомов, как гиперемия слизистой оболочки твердого и мягкого неба, небных дужек, миндалин, разрыхленность задней стенки глотки, ринит, конъюнктивит, незначительный суховатый кашель. В литературе имеются сведения о возможности развития отитов у детей раннего возраста из-за способности ротавируса репродуцироваться в эпителиальных клетках барабанной перепонки .

У 35% больных детей, переносящих ротавирусный гастроэнтерит, кишечные расстройства могут возникнуть в конце первой и на 2-й неделе от начала заболевания. При этом выраженность гипертермии, интоксикации и катаральных явлений к концу первой недели может значительно уменьшиться, а появление диареи обычно сопровождается повторным нарастанием температуры тела и интоксикации. Можно полагать, что РВИ у этих детей протекает в виде двух волн - респираторной и кишечной .

Гастритическая форма РВИ выявляется у 3-5% детей преимущественно старше трех лет. При этом отмечаются все основные признаки заболевания, за исключением диареи. Выделение ротавирусного антигена в кале и диагностические титры антител к ротавирусному антигену в сыворотке крови в динамике с нарастанием в 2-4 раза подтверждают диагноз. В редких случаях резкое и значительное (выше 38°) повышение температуры тела, интоксикация и повторная рвота не исключают возможности диагноза менингита и ротавирусного менингоэнцефалита .

Предполагается существование респираторных форм РВИ (около 3% детей), характеризующихся незначительным (до 38°) повышением температуры тела и вышеописанными катаральными явлениями на слизистых конъюнктив и носоглотки. Как правило, это легкие формы болезни, имеющие, однако, большое эпидемиологическое значение .

У 10-15% всех детей с РВИ диагностируют сочетание ротавирусного гастроэнтерита с острой респираторной вирусной инфекцией (грипп, парагрипп, РС-инфекция и т.п.) .

Кроме упомянутых вирусно-вирусных микст-инфекций у детей могут встречаться вирусно-бактериальные микст-инфекции - сочетания ротавирусного гастроэнтерита и бактериальных кишечных инфекций (дизентерия, сальмонеллез, эшерихиоз) .

При ротавирусном гастроэнтерите гемограмма изменяется следующим образом: в остром периоде заболевания с высокой частотой выявляются повышение количества эритроцитов и гемоглобина, лейкоцитоз с нейтрофилезом и повышенная СОЭ (следствие гемоконцентрации), в дальнейшем, на фоне регидратации, - тенденция к лейкопении с лимфоцитозом. В периоде реконвалесценции картина крови обычно нормализуется полностью. Изменения урограммы также зависят от выраженности обезвоженности, у большинства больных имеют кратковременный характер и проявляются чаще всего небольшой протеин-, лейкоцит- и эритроцитурией. В редких случаях в моче появляются гиалиновые цилиндры в незначительном количестве. При тяжелом течении заболевания возможно развитие острой почечной недостаточности с повышением уровня мочевины и креатинина крови, олигурией или анурией, снижением клубочковой фильтрации. На фоне проводимой терапии указанные изменения быстро исчезают и при повторных обследованиях не отмечаются. Для копроцитограмм характерно отсутствие признаков воспалительного процесса, в то же время обнаруживаются зерна крахмала, непереваренная клетчатка, нейтральный жир. У большинства больных РВИ отмечается нарушение состава микрофлоры фекалий, в первую очередь снижение содержания бифидобактерий, а также рост микробных ассоциаций. Характерны признаки лактазной недостаточности, в том числе кислые значения pH кала .

В настоящее время диагностические приемы при РВИ направлены на обнаружение цельных вирионов, вирусного антигена, вирусоспецифической РНК в копрофильтратах, а также специфической сероконверсии. На практике лабораторное подтверждение чаще всего основывается на обнаружении вирусного антигена в копрофильтратах с помощью реакции латекс-агглютинации (РЛА), реакции пассивной гем- агглютинации (РПГА) и иммуноферментного анализа (ИФА). Обнаружение специфических антител и нарастание их титра в сыворотке крови больных и переболевших ротавирусным гастроэнтеритом при помощи серологических реакций с целью текущей диагностики не получило широкого распространения в практике и используется в основном для ретроспективного анализа различных эпидемиологических ситуаций .

Изучение клинического симптомокомплекса РВИ у 57 детей, находившихся на лечении в детской инфекционной клинической больнице г. Минска, показало, что симптоматика заболевания не имеет каких-либо существенных отличий по сравнению с данными, представленными в литературе. Наиболее часто болели дети в возрасте от 6 мес до 5 лет в среднетяжелой форме. Заболевание начиналось остро, с быстро развивающейся дегидратацией. Тяжелое течение зафиксировано у 1 (1,8%), средней тяжести - у 48 детей (98,2%). Однако при поступлении состояние оценивалось как тяжелое у 9 (15,8%) пациентов. Повышение температуры более 39°С отмечалось у 5 (8,8%) больных, 38,1-39,0°С - у 30 (52,6%), 37,0-38,0°С - у 17 (29,8%). У 5 (8,8%) больных температура не повышалась. Лихорадка сохранялась в течение суток у 24 (42,1%), двух суток - у 15 (26,3%), трех и более суток - у 13 (22,8%) больных.

В исследуемой группе преобладали явления гастроэнтерита, энтерита. Рвота отмечалась у 52 (91,2%) детей; купировалась в течение первых суток заболевания у 25 (43,9%), на вторые сутки - у 17 (29,8%), на третьи сутки - у 7 (12,3%) пациентов. Нарушение характера и частоты стула было у 52 (91,2%) детей. Средняя длительность диарейного синдрома составила 3,2 дня (от 1 до 6) со средней частотой 10,7 раза в сутки (от 1 до 15). Заболевание протекало в форме гастроэнтерита, реже энтероколита, сопровождалось респираторным синдромом.

Катаральный синдром отмечался у 35 (61,4%) детей: неяркая гиперемия задней стенки глотки - у 12 (21,1%); гиперемия, зернистость задней стенки глотки - у 23 (40,4%); ринофарингит - у 1 (1,8%); фаринготрахеит - у 1 (1,8%). Еще 9 пациентов перенесли ОРИ перед поступлением в больницу.

Лечение. В настоящее время отсутствует специфическая антиротавирусная терапия, поэтому лечение является патогенетическим, направленным на борьбу с дегидратацией, интоксикацией и связанными с ними нарушениями функции жизненно важных органов - сердечно-сосудистой системы и органов мочевыделения .

Для правильного выбора характера и объема проводимой регидратационной терапии в первую очередь необходимо установить степень дегидратации у пациента. При эксикозе I-II степени следует ограничиться пероральной регидратационной терапией (регидрон, глюксолан и др.). При дегидратации III степени целесообразно прибегать к комбинированной парентеральной и пероральной регидратации. Особенностью РВИ является рвота в начале заболевания, в связи с чем для профилактики и коррекции обезвоживания приходится использовать инфузионную терапию в первые сутки даже при дегидратации I-II степени. Для парентеральной регидратации применяют солевые кристаллоиды: растворы трисоль, квартасоль, ацесоль, Рингера и др. С целью дезинтоксикации и улучшения гемодинамики при среднетяжелом и тяжелом течении заболевания показана инфузионная терапия коллоидными растворами и глюкозой .

Современными представлениями о патогенезе диарейного синдрома при ротавирусном гастроэнтерите обусловлено и назначение диеты, а также средств, способствующих нормализации состояния пищеварительного тракта. Учитывая нарушения активности ряда пищеварительных ферментов, в частности лактазы, в острый период заболевания рекомендуется исключить из пищевого рациона больных молоко и молочные продукты. По этой же причине целесообразно ограничить и пищу, богатую углеводами. Таким детям следует уменьшить объем грудного молока до 50% (при естественном вскармливании) или полностью отменить сладкие адаптированные молочные смеси (при искусственном вскармливании) с постепенной заменой на низколактозные, безлактозные (АЛ-110 и др.) или соевые смеси (беллакт-соя, симилак-изомил, алсой и др.). В качестве прикорма используются безмолочные каши (на рисовом или овощном отваре, соевом молоке), овощное пюре на воде с растительным маслом, творог, отмытый от сыворотки, мясное пюре. Следует избегать грубой, усиливающей перистальтику кишечника пищи и сладких фруктовых соков, повышающих газообразование. Длительность низколактозной диеты устанавливается индивидуально - от 1,5 до 6 мес .

Нарушение биоценоза кишечника у больных ротавирусным гастроэнтеритом обусловливает необходимость применения в комплексной терапии бактерийных биологических препаратов .

Пробиотики - живые микроорганизмы, остающиеся стабильными и жизнеспособными при их хранении и после введения в организм. Они должны выживать в среде кишечника и оказывать положительное действие на организм хозяина. Существует множество бактерийных препаратов со свойствами пробиотиков, в состав которых входят Bifidobacterium bifidum, Вacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecalis, Вacterium subtilis, Вacterium licheniformi, Saccharomyces boulardii и др.

Препараты-пробиотики можно подразделить на несколько групп:

Монокомпонентные: бифидумбактерин, лактобактерин, колибактерин, энтерол, бактисубтил, биоспорин, споробактерин, бакти- спорин;

Поликомпонентные: бифилонг, ацилакт, аципол, линекс, биоспорин;

Комбинированные: бифидумбактерин форте, состоящий из В.bifidum, адсорбированных на активированном угле в виде микроколоний; кипацид, содержащий L.acidophilus и комплексный иммуноглобулин; бифилиз, включающий В.bifidum и лизоцим;

Рекомбинантные или генноинженерные и др.

Энтерол - пробиотик, в состав которого входят сахаромицеты (Saccharomyces boulardii), представляющие собой непатогенные дрожжи, выделенные из лихее в Индокитае. Saccharomyces boulardii обладают естественной устойчивостью к антибиотикам и не разрушаются кислотой желудка, оказывают прямое микробное антагонистическое действие. Антисекреторный эффект сахаромицетов реализуется посредством специфического действия на связывание токсинов на рецепторах кишечника. Сахаромицеты обладают также трофическим эффектом вследствие стимуляции ферментативной активности (лактазы, сахаразы, мальтазы, аминопептидазы) и протективного механизма (усиление выделения секреторного IgA в ворсинках и криптах).

Изучение эффективности энтерола при РВИ было проведено у детей, находившихся на лечении в детской инфекционной клинической больнице Минска с января по март 2002 г. Диагноз РВИ подтвержден выделением антигена ротавируса в фекалиях методом ИФА (тест-система «РОТА-АГ», БелНИИЭМ). Под наблюдением находились 29 детей в возрасте от 1 до 3 лет (табл. 1), в схему лечения которых наряду со стандартной терапией (регидратация, диетотерапия) был введен энтерол из расчета 250 мг/сут (1 раз в сутки 1 пакетик) в течение 5 дней. В группу сравнения вошли 24 ребенка, получавших стандартную терапию, включающую адсорбенты (адсорбированный уголь, белосорб, смекта) и другие пробиотики (бактисубтил, биолакт). Лечение сопутствующей патологии тоже было однотипным.

В группе больных, получавших энтерол, улучшение состояния (восстановление аппетита, нормализация стула и температуры) отмечалось быстрее (табл. 2). На фоне приема энтерола уменьшилась частота инфузионной терапии и длительность пребывания больного в стационаре. Исчезновение антигена ротавируса из испражнений к 6-му дню пребывания в стационаре также чаще наблюдалось у пациентов, получавших энтерол.

В проведенных исследованиях побочных эффектов энтерола выявлено не было.

Таким образом, использование энтерола позволило сократить сроки пребывания больного в стационаре и снизить стоимость лечения.

Профилактика РВИ до настоящего времени в основном представлена мерами неспецифической защиты. В США была одобрена и внедрена в клиническую практику вакцина против ротавирусной инфекции (Rotashield), однако результаты ее использования выявили побочные эффекты . Необходимы дальнейшие исследования для создания практических рекомендаций по использованию вакцины.

В качестве профилактических и лечебных средств могут быть использованы иммунные препараты: антиротавирусный лактоглобулин, комплексный иммунный препарат (КИП) .

Таким образом, РВИ - распространенная у детей кишечная инфекция, а отсутствие специфической профилактики, легкость инфицирования создали предпосылки для роста заболеваемости. Ранняя диагностика способствует выбору адекватной терапии, быстрому купированию симптомов заболевания, а также позволяет своевременно осуществить профилактичеcкие меры.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Боковой А.Г. Интенсивная терапия в педиатрии. Сетевой учебник / Совместный проект педиатров США, Испании, России и Франции. - http://picuBOOK.net.

2. Васильев Б.Я., Васильева Р.И., Лобзин Ю.В. Острые кишечные заболевания. Ротавирусы и ротавирусная инфекция. - СПб.: Лань, 2000. - 272 с.

3. Гудков В.Г., Коржев М.О., Виринская А.С. и др. // Современные прoблемы инфекционной патологии человека: М-лы II науч.-практ. конф. - Мн., 2001. - С. 217-222.

4. Клинико-лабораторная диагностика инфекционных болезней / Руководство для врачей. - СПб.: Фолиант, 2001. - С. 273-276.

5. Лагир Г.М., Горегляд Н.С., Булдык Е.А. Диагностика и лечение острых кишечных инфекций у детей в условиях поликлиники: Метод. рекомендации - Мн.: МГМИ, 2000. - 41 с.

6. Никовская М.И. Клиника и некоторые вопросы эпидемиологии ротавирусной инфекции у детей первого года жизни: Автореф. дис. ... ... канд. мед. наук. - М., 1991. - 21 с.

7. Солодовников Ю.П. и др. // Журнал микробиология. - 2001. - № 5. - С. 115-117.

8. Учайкин В.Ф. Руководство по инфекционным болезням у детей. - М.: ГЭОТАР Медицина, 1998. - С. 454-462.

9. Учайкин В.Ф., Шамшева О.В. // Вакцинопрофилактика. Настоящее и будущее. - М., 2001. - С. 212-215.

10. Ardern-Holmes S.L. et al. // Pediatric Infect. Dis. J. - 1999. - V. 18, N 7. - Р. 614-619.

11. Chang E.J. et al. // Pediatric Infect. Dis. J. - 2002. - V.21 (2). - Р. 97-102.

12. Dennehy P.H. // Pediatric Infect. Dis. J. - 2000. - V. 19 (Suppl. 10). - S. 103-105.

13. Parashar U.D., Bresee J.S., Gentsh J.R., Glass R.I. // Emerging Infect. Dis. - 1998. - V. 4, N 4.

14. Rotavirus Vaccines Trigger Diabetes, BBC. - 10. 08. 2000.

15. Yoshida A. et al. // Pediatric Infect. Dis. J. - 1995. - V. 14 (10). - Р. 914-916.

Ротавирусная инфекция – это инфекционное заболевание, которое вызывается специфическим возбудителем – ротавирусом. Название в переводе с латинского языка обозначает «вирус в виде колеса». Другое название болезни – кишечный грипп. Диагноз инфекции легко ставится путем лабораторных исследований кала. Сдать анализ на ротавирус можно в любой лаборатории. Существуют различные методики для его обнаружения.

Диагноз ротавирусной инфекции поставить по симптомам невозможно. Можно только предположить о развитии этого заболевания. В определении развития любой инфекционной болезни важен сбор анамнеза (опрос). Врач обязан подробно выяснить, как развивалась болезнь у ребенка:

- когда родители впервые заметили ухудшение состояния малыша;

- какими были первые признаки, этиология – острое начало или постепенное развитие;

- выяснение вероятного источника инфекции, механизм заражения и пути передачи инфекции.

Правильный сбор эпидемиологических данных позволит предположить зарождение и развитие инфекции.

Признаки, характерные для ротавируса:

- в 95% случаев болеют дети от 6 месяцев до 2 лет;

- инкубационный период до 4 дней;

- начало болезни – однократная рвота и незначительное повышение температуры

- затем развивается очень жидкий, водянистый стул;

- в каловых массах никогда не содержатся примеси крови.

Правила забора кала на ротавирусную инфекцию

Для того чтобы результаты исследования были максимально достоверными, необходимо собрать каловые массы следуя определенным правилам. У грудничков кал на ротавирус собирают из подгузника после опорожнения кишечника.

Если ребенок уже пользуется горшком, то перед тем как усадить малыша, нужно провести дезинфекцию. Для этого горшок обдают кипятком несколько раз. На его стенках не должно остаться следов синтетических моющих и обеззараживающих средств.

Если ребенок уже пользуется горшком, то перед тем как усадить малыша, нужно провести дезинфекцию. Для этого горшок обдают кипятком несколько раз. На его стенках не должно остаться следов синтетических моющих и обеззараживающих средств.

Кал необходимо собрать сразу после дефекации чистым шпателем, если стул жидкий, можно просто вылить содержимое горшка в емкость для отправки в лабораторию. Общий объем каловых масс не должен превышать 20-30 мл. Тара для биологического материала должна плотно закрываться крышкой.

Для исследования необходимо забирать ту часть кала, где больше всего содержится патологических примесей – слизь, фибриновые пленки, гной, подозрительные частицы. Чем быстрее собрать анализ кала на ротавирус и отправить его в лабораторию, тем достовернее будет результат.

Методы исследования каловых масс на ротавирус

Ротавирусную инфекцию диагностируют несколькими способами. Их цель – определение самого вируса, антигенов к нему, обнаружение вирусной РНК. Серологические методы позволяют поставить точный диагноз за один день.

РЛА – реакция латекс-агглютинации

Это вид серологической диагностики, который широко применяют при инфекционных болезнях. Основан на реакции антиген-антитело. Для этого применяют специальный антиген, который представлен взвесью микроорганизмов, чувствительных эритроцитов и частиц латекса. При взаимодействии взвеси с антителами образуется комплекс, который выпадает в осадок, что свидетельствует о наличии ротавирусной инфекции.

ИФА – иммуноферментный анализ

Анализ на реакцию антиген-антитело состоит из двух этапов. Сначала происходит ферментативная реакция, затем – иммунный ответ. Принцип метода – связывание антитела с антигеном.

Анализ на реакцию антиген-антитело состоит из двух этапов. Сначала происходит ферментативная реакция, затем – иммунный ответ. Принцип метода – связывание антитела с антигеном.

На специальном устройстве сорбируются антитела. Затем с ними связываются целевые антигены. Это все промывается специальным раствором. Затем наносятся антитела, помеченные специфическим ферментом. Делают еще одну промывку. Формируется комплекс из антигена и двух антител. Затем содержимое окрашивают. Чем интенсивнее цвет в образце, тем большее количество ротавируса находится в каловых массах.

Иммуноэлектронная микроскопия

Это реакция нейтрализации вирусов, которая проводится для их идентификации, а также для серологической диагностики вирусных инфекций. Принцип такого тестирования основан на развитии в организме иммунных реакций при заражении.

Для оценки клеточных реакций проводят тесты клеточной токсичности лимфоцитов относительно инфекционных агентов. Определяют способности лимфоцитов на ответную реакцию. Так идентифицируются противовирусные антитела. Реакция делается путем смешивания неизвестного вируса с антисывороткой.

Другие методы диагностики ротавируса

Выбор методов диагностики зависит от каждого конкретного случая. Для лабораторных исследований забирают кал и кровь. Основные диагностические способы определения инфекции:

- РДП – реакция диффузной преципитации.

- Твердообразная реакция коагглютинации.

- РПГ – реакция пассивной агглютинации.

- Иммунофлюоресцентный анализ.

- Радиоиммуный анализ.

- Выделение вируса в культуре клеток.

- ПЦР – полимеразная цепная реакция.

- Электрофорез ротавирусной РНК.

- Метод точечной гибридизации.

- РТГА – реакция торможения гемагглютинации.

- РНГА – реакция непрямой гемагглютинации.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальный тест на ротавирусную инфекцию проводят тем пациентам, у которых есть другие острые кишечные инфекции (бактериальные и вирусные). Такая диагностика показана тогда, когда в симптоматике на первый план выходят признаки гастроэнтерита:

- пищевые токсикоинфекции;

- холера;

- острая дизентерия;

- вирусная диарея – аденовирус, астровирус, энтеровирусы ЕСНО и коксаки, вирус норфолк;

- сальмонеллез;

- эшерихиоз.

Определение ротавирусной инфекции в домашних условиях

Если нужно сделать срочный анализ или провести диагностику самостоятельно (в случае если состояние ребенка удовлетворительное и не требует госпитализации), делают тест на ротавирус в домашних условиях. Он не трудоемкий и требует минимальных временных затрат. С его помощью можно 100% определить наличие патогенного микроорганизма в каловых массах.

Иммунохроматографический экспресс-тест на ротавирус основан на применении моноклональных и поликлональных мышиных антител к вирусному антигену. Антитела соединены с красителем и расположены на мембране тестовой кассеты. Тест имеет высокую степень специфичности и чувствительности.

Иммунохроматографический экспресс-тест на ротавирус основан на применении моноклональных и поликлональных мышиных антител к вирусному антигену. Антитела соединены с красителем и расположены на мембране тестовой кассеты. Тест имеет высокую степень специфичности и чувствительности.

Что входит в состав тест-системы:

- кассеты для теста – 20 шт.;

- одноразовые пипетки – 20 шт.;

- пластиковые пробирки, содержащие по 2 мл экстрагента, – 20 шт.;

- аппликаторы для забора материала – 20 шт.;

- инструкция по использованию тест-системы.

Нельзя использовать систему, если нарушена целостность ее упаковки или истек срок годности. Во время проведения теста пользоваться одноразовыми перчатками.

Кал для исследования берется только после проявления симптомов болезни. Наиболее точные результаты исследования бывают на 3-5 день заболевания.

Приготовление экстрагированной пробы: открыть пластмассовую пробирку и с помощью аппликатора внести в нее кал размером с горошину, затем плотно закрыть и встряхивать до полного растворения кала в экстрагенте. Затем пробирка должна отстояться до того времени, пока крупные частицы не осядут на дно. Для проведения теста реагент должен быть комнатной температуры.

Как проводится тест: достать из упаковки кассету, открыть пробирку с биоматериалом. С помощью пипетки в лунку для проб капнуть 6 полных капель, постепенно давая впитываться каждой предыдущей капле. Максимальное время, сколько готовится результат, составляет 10 минут.

Как проводится тест: достать из упаковки кассету, открыть пробирку с биоматериалом. С помощью пипетки в лунку для проб капнуть 6 полных капель, постепенно давая впитываться каждой предыдущей капле. Максимальное время, сколько готовится результат, составляет 10 минут.

Оценка результата:

- одна полоска в районе контрольной зоны (С) – результат отрицательный, кал не содержит ротавирус;

- одна цветная полоска в контрольной зоне и одна полоска (четко различимая) в тестовой зоне – результат положительный, в пробе содержится ротавирус;

- если в контрольной зоне отсутствует полоса – тест неопределенный, выполнен некачественно, с нарушением инструкции, необходимо провести повторный анализ с использованием другой тест-кассеты.

Тест подходит только для определения ротавирусной инфекции в каловых массах. Если в испражнениях содержится кровь, это может дать ложноположительный результат.

Ротавирусной инфекцией болеет 100% населения в детском возрасте. Опасность эта патология представляет только для младенцев и детей до 3 лет. Для ребенка она опасна такими осложнениями, как сильное обезвоживание и поражение нервной системы – судороги, вплоть до остановки дыхания. Поэтому важна своевременная и точная диагностика ротавируса, ее дифференциация с другими инфекционными болезнями.

По оценкам эпидемиологов, 610 тыс. детей во всем мире ежегодно погибают от ротавирусной инфекции (5% летальных исходов - среди малышей до 5 лет).Это острое вирусное заболевание поражает преимущественно детей, особенно до 2 лет.

Ротавирус колесит по детскому организму

Возможно заражение ротавирусной инфекцией взрослых.

Еще 30 лет назад о недуге никто не знал. У больных диагностировали «инфекционный гастроэнтерит». Вирус открыли в 1973 году, а в 1979-м из-за сходства с колесом - под микроскопом - он получил название (от лат. rota - «колесо»).

Ротавирус поражает ЖКТ

Возбудитель - ротавирус групп А (основной у детей), В, С.

Заболевание высокозаразно. Легко передается от человека к другому через предметы быта, пищу, воду - речную, колодезную, водопроводную. Характерна сезонность - в основном в осенне-зимнее время. Инкубационный период - 1–4 дня. По частоте инфекция на втором месте после ОРВИ.

Вирус выделяется с испражнениями приблизительно 3 недели (чаще 7–8 дней) от начала болезни. Размножение и накопление его происходит чаще в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Затем он попадает в просвет кишки, приводит к потере жидкости и солей, вызывая обезвоживание. Слизистая оболочка восстанавливается полностью через 4–8 недель.

Не путать с ОРВИ

Начало острое. Может напоминать ОРВИ. Основные симптомы ротавирусной инфекции - обильный жидкий стул, рвота, повышение температуры (1–2 дня - выше 39°С), вялость, сонливость, отказ от еды, питья; вздутие живота, урчание, боли в нем; редкое мочеиспускание, покашливание, незначительный насморк. Часто недуг имеет волнообразное течение с повторением проявлений через 2–4 дня.

Легкое и среднетяжелое состояние без признаков обезвоживания можно лечить дома под активным надзором участкового педиатра. В более тяжелых случаях нужны условия стационара и инфузионная терапия. Самолечение опасно. В семье следует изолировать больного, обеспечить личной посудой, полотенцем.

Диагноз ставится после исследования кала (метод ИФА). Препаратов со специфическим антиротавирусным действием нет, поэтому стараются бороться с обезвоживанием, интоксикацией и связанными с ними нарушениями сердечно-сосудистой системы и мочевыделения.

Лечение ротавируса. Три кита

Рациональная диета, пероральная регидратация - восстановление водно-солевого баланса (регидрон, гастролит), прием адсорбентов - 3 основных направления в лечении ротавируса

Главное в терапии диареи на всех этапах болезни - лечебное питание . Принципиально важно не голодать, т. к. доказано, что и при тяжелой диарее пищеварительная функция большей части кишечника сохраняется, а воздержание от пищи значительно ослабляет защитные силы, замедляет выздоровление .

При нарушении всасывания углеводов и развитии вторичной лактозной недостаточности на фоне ротавирусной инфекции (это проявляется беспокойством, вздутием живота после каждого кормления, отрыжкой, брызжущим пенистым стулом) необходимо ограничить , а в тяжелых случаях - исключить сладкие молочные смеси, молоко, соки, пищу, богатую углеводами . Рекомендуются каши на воде или овощных отварах, печеные яблоки до 100 г в сутки. Длительность соблюдения низколактозной диеты индивидуальна - от 2–4 недель до 1,5–2 месяцев.

Среди адсорбентов предпочтительнее смекта (естественная глина, выделенная из ракушечника Сардинии). Она ограничивает проникновение вируса через защитный барьер кишечника, ворсинки слизистой сохраняют нормальный вид (без нее видны их тяжелые деструктивные изменения). Препарат предупреждает последствия заражения ротавирусом и развитие транзиторной лактозной недостаточности, помогает быстро остановить диарею. Эффективен прием с энтеролом (детям старше 1 года).