Смотреть что такое "Карпаччо Витторе" в других словарях. Карпаччо витторе картины и биография

Карпаччо Витторе Карпаччо Витторе

(ок. 1455 или 1465, Венеция, - ок. 1526, возможно Каподистрия, ныне Копер, Словения) - итальянский живописец Раннего Возрождения, представитель венецианской школы.

Венеция всегда была самой независимой из всех итальянских городов. Её исключительное географическое положение на островах, в точке пересечения многих караванных путей определило и своеобразие исторического развития города, и особенное политическое устройство, и экономическую свободу. Здесь сошлись традиции восточнохристианской духовности, изощрённой умозрительности ислама и языческого жизнелюбия античности.

Венецианская живопись сосредоточила в себе все особенности жизненного уклада города. В мировом искусстве она стала синонимом колористических исканий. Но для венецианца живопись в первую очередь служила прославлению родного города, воспеванию его красоты. В XVI веке поэт сказал: «Поистине этот город - сокровище, оправленное в хрусталь вод, которые его окружают… Не подобен ли он созданию кисти?». Собственно венецианская живопись начинается в XV веке в творчестве семьи Беллини. На их картинах возникает Венеция, её архитектура, её жители… У Джованни, младшего в семье, появляется впервые та золотистая светоносность красок, которая стала главным признаком венецианского колорита. Но творчество Витторе Карпаччо связано, в первую очередь, с именем старшего брата - Джентиле, автора специфических жанровых картин.

Витторе Карпаччо родился, как предполагают, в Истрии, но точные место и дата его рождения неизвестны. Сначала он работает в манере Виварини, но, став учеником Беллини, быстро усваивает и развивает его стиль.

Первый и, пожалуй, наиболее удачный цикл картин был написан художником для «Скуола ди Санта Орcола» (1490-1495, Венеция, Галерея Академии). Девять его картин посвящены жизни святой Урсулы. Согласно легенде, Урсула была дочерью бретанского короля Маура, славилась красотой и умом. Английский король просил её руки для своего сына, однако отец Урсулы, христианин, не хотел отдавать свою дочь за язычника. Но сама Урсула убедила отца принять предложение, предвидя обращение своего жениха в христианство. Так и случилось. Урсула, в сопровождении жениха и подруг, посетила папу римского. На обратном пути они заехали в Кёльн, который в это время подвергся нападению гуннов. Здесь святая и её подруги претерпели мученическую смерть за веру.

Карпаччо в подробностях изображает основные эпизоды жизни святой. Действие персонажей он переносит в Венецию. Мы видим море, освещённое золотисто-зеленоватым цветом, столь характерным для Венеции, многочисленные гондолы, барки, лодки. За высокими аркадами мостов громоздятся бесконечные домики. Среди них возвышаются красивые венецианские палаццо или церкви, всем своим обликом напоминающие реальные постройки. Набережные и площади заполнены пёстрой толпой, в которой даже не всегда можно выделить главных героев повествования. Карпаччо как бы сам погружается в толпу и движется вместе с ней. Всё его занимает: и многообразная жизнь города, и детали архитектурного убранства, и одежды. А то, вдруг, его глаз останавливается на странной фигуре, безобразно одетой, одинокой - это старуха нищенка, всеми брошенное несчастное существо. Но художник уже движется дальше, уводя наш взгляд в глубину пейзажа, подёрнутого голубоватой дымкой. Поражают и наблюдательность, и фантазия, и мастерство художника во владении кистью. Отметим, что эти огромные картины - один из первых опытов Карпаччо в технике масляной живописи, до этого он писал темперой.

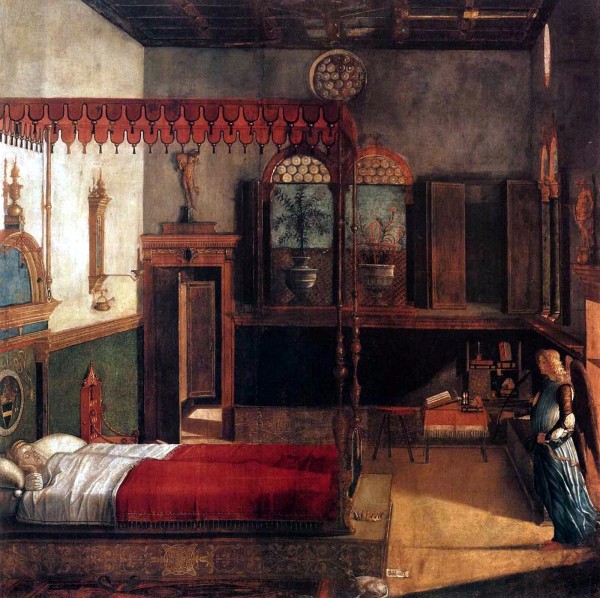

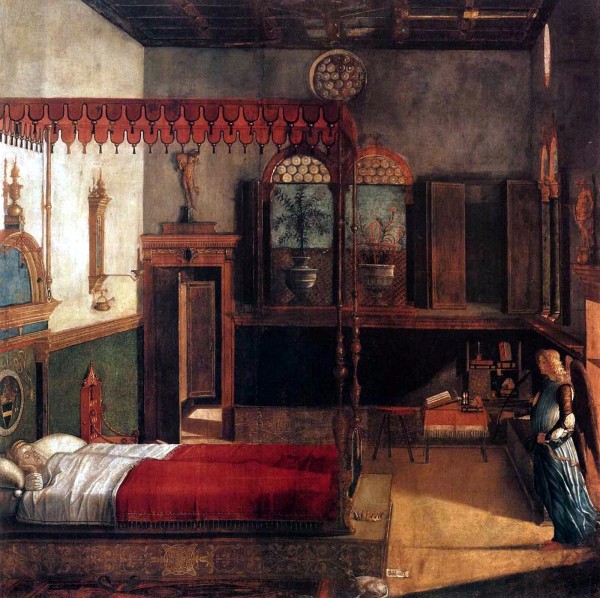

В 1502-1507 годах Витторе Карпаччо пишет для «Скуола ди Сан Джорджо дельи Скьявони» цикл картин из жизни святых Георгия, Иеронима и Трифона. Со свойственной ему естественностью и непринуждённостью Карпаччо ведёт свой рассказ, средствами живописи достигая совершенно особого впечатления жизненности. В этом смысле замечательна картина «Св. Иероним в келье». На ней изображена, с соблюдением всех законов перспективы (недаром есть свидетельство, что Карпаччо вместе с Джентиле и Джованни Беллини учился у математика Мелатини), комната учёного. Вдоль стен на полках стоят книги и различные атрибуты научных занятий, переданные художником с необычайной достоверностью и пластической осязаемостью. В глубине, рядом с дверью, ведущей в небольшую комнату, ниша с алтарём, на котором статуя благословляющего Христа и митра с посохом, символизирующими епископский сан. Очень натурально передано движение блаженного, который писал, но остановился и смотрит в окно. Особенно удалось художнику его, выражающие высокие мысли, лицо. Слева от Иеронима сидит небольшая собачка, словно ожидающая внимания со стороны хозяина. Это ещё одна характерная для Карпаччо деталь - дань того интереса к жизни, которым был беспредельно захвачен художник.

Глядя на «Св. Иеронима» Карпаччо, невольно вспоминаешь картину на тот же сюжет Антонелло да Мессины, написанную на пятьдесят лет раньше. У Антонелло множество тех же деталей, вышедших из-под его виртуозной кисти, - недаром он тоже венецианец. Преемственность между мастерами очевидна.

У Карпаччо есть картина, в которой его интерес к бытовому жанру воплотился в полной мере. Это «Две венецианки» (Венеция, Музей Коррер). Застылость поз и выражений лиц компенсируется здесь почти этнографической точностью в изображении одежд, особенностей быта, окружающей обстановки.

Витторе Карпаччо никогда не обращался к портрету как отдельному жанру, но у него есть своеобразное по замыслу и исполнению произведение - «Молодой рыцарь на фоне пейзажа» из собрания барона Тиссена. Герой представлен в окружении природы на фоне замка. Со знанием подлинного натуралиста выписывает Карпаччо каждый листок, каждое растение. Кажется, что они принадлежат кисти нидерландского живописца - столь трепетно и с такой точностью воспроизведена каждая деталь изображения. И всё же для Карпаччо мир природы не открывал особых глубин; природу он наделял в первую очередь символическим и даже геральдическим смыслом. Гораздо больше его привлекала городская жизнь и место человека в ней - по современным понятиям, художник был урбанистом.

К середине 1510-х годов мастерская Карпаччо разрослась и стала производить довольно большое количество произведений. Но чувствуется явный упадок творческих сил. Карпаччо продолжает работать в старой манере, которая к тому времени начинает уже восприниматься как анахронизм. Ведь уже совершенно в ином стиле пишут свои картины венецианцы Джорджоне и Тициан. Всё это, видимо, осознавал и сам мастер. Картины, написанные после 1519 года, не сохранились.

Несмотря на то, что Карпаччо работал и в начале XVI столетия, в историю искусства он вошёл как яркий представитель зрелого «кватроченто», великолепный живописец, певец Венеции.

В его честь названо блюдо, изобретённое в 1950 году в Венеции.

Витторе Карпаччо. "Сон святой Урсулы". 1490 - 1495. Галерея Академии. Венеция.

![]()

"Nullus

enim

locus

sine

genio

est"

: "Ибо нет места без гения" -

говорили древние. Незабвенный Петр Вайль назвал

Витторе Карпаччо "гением места" Венеции, ее хранителем

и добрым духом. Поговорим о Карпаччо и вспомним Вайля.

Витторе Карпаччо. Две венецианки.

Около 1510 г. Дерево, масло, 94,5 х 63,5 см

Музей Коррер, Венеция

«Что влечет к полноватым теткам, грузно усевшимся на алтане (алтана - терраса на

крыше венецианского дома

- М.А.) с собаками и птицами, почему нельзя оторвать глаз

от их лиц и взглядов, застывших в вечном ожидании неведомо чего?» - задается вопросом

Петр Вайль, размышляя в своей книге «Гений места» о картине венецианского художника

Витторе Карпаччо (ок.1460-1536) «Две венецианки». Почему именно эту картину Джон

Рёскин, властитель дум художников и эстетов 19 столетия, назвал «прекраснейшей

картиной в мире»? Почему именно она висела в мастерской Амедео Модильяни?

Почему в Венеции, которая, как лагуна - водою, наполнена прекрасными творениями

великих живописцев, этой небольшой скромной картине выделено почетное место

в музее Коррер?

Две женщины, молодая (поспорим с Вайлем, несправедливо назвавшим ее «теткой») и

пожилая, сидят на террасе в окружении домашних любимцев. С легкой руки Джона Рёскина

этих женщин в течение всего19 века считали преуспевающими венецианскими куртизанками.

В этом заблуждении были в первую очередь повинны детали одежды: слишком откровенные

декольте и пара лежащих на полу венецианских цокколи - туфель или шлепанцев на очень

высокой платформе. Именно такую обувь носили, как тогда считалось, венецианские

куртизанки. О том, что изображенные на картине женщины - куртизанки, говорили, казалось,

и их застывшие в ожидании (конечно же, клиента) лица, и записочка (конечно же, от клиента),

которую прижимает лапой большая собака. Эта трактовка настолько укоренилась, что Павел

Муратов, рассказывая в своих «Образах Италии» (1910) о свободных венецианских нравах,

первым делом вспоминает «Двух куртизанок», как в ту пору называли картину.

Цокколи на картине Карпаччо "Две венецианки"

и венецианские цокколи начала 17 века.

В 20-м веке доброе имя двух венецианок был восстановлено. Прежде всего, на вазе,

которая стоит на балюстраде, обнаружился герб заказчиков, благородного венецианского

семейства Торелли. Что до одежды - так в ренессансной Венеции вполне порядочные

дамы, подчиняясь моде, щеголяли с обнаженной грудью, а цокколи носили замужние

женщины, отнюдь не только куртизанки. Более того - изображение на картине пары обуви

символизирует супружество. «Прочитав» детали картины как символы искусствоведы нашли

сразу несколько весомых подтверждений того, что мы видим перед собой вовсе не куртизанок,

а верных жен. Белый платок в руке младшей дамы - не призывный знак для кавалера, а символ

чистоты, равно как и жемчужное ожерелье. Миртовое деревце в верхнем правом углу, а также

собаки - символы супружеской верности; гранат, лежащий на балюстраде, обозначает

плодородие и процветание; двое голубков и попугай - атрибуты Девы Марии, кроме того,

попугай на семейных портретах символизирует супругу. Возможно, изображения птиц имеют

еще какое-то аллегорическое значение, связанное с характерами или именами женщин.

(Сторонники теории «куртизанок», впрочем, не сдают позиций, указывая на то, что гранат -

плод богини любви Венеры - и пара «венериных голубков» обозначают чувственность

и сладострастие.)

Собаки - символ супружеской верности

Итак, перед нами, очевидно, мать с дочерью или свекровь с невесткой, терпеливо

ожидающие… кого? Оторвав, в поисках ответа, взгляд от двух женских фигур, мы замечаем,

что с картиной далеко не все в порядке. Она резко обрезана слева - «за кадром» оказалась

почти половина фигуры мальчика, от большой собаки на картине остались лишь фрагменты

морды и передних лап.

Не сразу бросается в глаза, что картина обрезана и сверху: стебель

в вазе уходит за раму, а самого цветка на картине нет.

Витторе Карпаччо. Охота в лагуне.

Музей Гетти, Лос-Анджелес

Что, кроме собаки, было изображено слева, кто составлял компанию двум венецианкам, мы

пока не знаем, и, возможно, не узнаем никогда. А вот верхняя часть картины счастливо

обнаружилась в Лос-Анджелесе, в музее Пола Гетти. Авторитетная исследовательница

итальянского Ренессанса профессор Патрисия Фортини Браун в начале 1990-х годов

«приставила» сверху к венецианской картине хранящуюся в США работу (предположительно

Карпаччо) «Охота в лагуне». Обе картины идеально совпали, образовав единое произведение

(общая высота доски почти 170 см), неизвестно когда и по каким причинам варварски

разрезанное. Связующим звеном двух картин и подсказкой для складывания этого «пазла»

стал цветок, стебель которого, уходя за край «Венецианок», продолжается в «Охоте». Цветок

стал еще одним доказательством того, что Карпаччо изобразил отнюдь не куртизанок: это

белая лилия, символ Девы Марии. И, наконец, стало окончательно ясно, кого ждут дамы:

мужей-охотников.

«Охота в лагуне» и «Две венецианки».

Реконструкция картины Карпаччо.

Неподвижные фигуры двух женщин контрастируют с динамичной сценой охоты: летят по

водам лагуны узкие быстрые лодки, охотники энергично натягивают луки, гребцы налегают

на весла, взмывают в небо птицы. Но почему в натянутых луках не видно стрел? Почему

охотники выпускают в птиц какие-то маленькие шарики? Почему птицы не боятся охотников:

вьются рядом с лучниками, садятся на борта лодок? Одно из весьма убедительных объяснений

этих странностей в том, что Карпаччо изобразил, причем с большой точностью, вовсе не охоту

на птиц, а… рыбалку, в которой птицы - дрессированные бакланы с подрезанными крыльями -

не добыча охотников, а их помощники. Лучники стреляют шариками из обожженной глины

рядом с птицами, чтобы побудить их бросаться в воду и вылавливать крупных рыб. Куда

увлекательнее, чем сидеть на берегу с удочками!

Знатоки истории охоты и рыболовства утверждают, что такой оригинальный способ рыбалки,

до сих пор популярный на Дальнем Востоке, был распространен в эпоху Возрождения на

севере Адриатики и, возможно, именно с Востока и был туда привезен. Однако сторонники

того, что у Карпаччо изображена все-таки охота на птиц, считают, что лучники стреляют

по бакланам, а стрелы заменили обожженными шариками, чтобы не повредить оперение

птиц. Так или иначе, за картиной прочно закрепилось название «Охота в лагуне».

Тромплей на оборотной стороне

"Охоты в лагуне"

Оставим специалистов спорить о том, охотятся или рыбачат персонажи картины, и

посмотрим на обратную сторону доски, на которой было написано это некогда единое

произведение. Кстати, анализ древесного среза еще раз подтвердил родственность обеих

частей картины. В «Венецианках» оборотная сторона доски сильно стесана, в то время как

изнанка «Охоты» преподносит нам сразу два сюрприза. Во-первых, на обороте доски написана

иллюзорная «обманка»-тромплей: стенка, вдоль которой натянута тесьма с заткнутыми за нее

записочками, совсем как настоящими. Во-вторых, отчетливые следы от металлических креплений

на оборотной стороне «Охоты» позволяют утверждать, что сохранившаяся доска слева крепилась

к другой доске, и обе части складывались, как листок бумаги, перегнутый по вертикали. Что это

было: складная дверца шкафа или невысокая дверь? Возможно, это были створки расписных

оконных ставень, подобных тем, которые изобразил Карпаччо на картине «Сон Святой Урсулы»?

Но если была одна складная дверца или створка, от которой осталась половина, то, возможно,

существовала и вторая, симметричная? Так или иначе, в закрытом виде створки представляли

собой многофигурную композицию, а когда они открывались, хозяев веселили «обманки»

с «записочками».

Витторе Карпаччо. Окно с расписными ставнями

а картине «Сон Святой Урсулы».1495 г.

Итак, «самая прекрасная картина в мире» оказалась всего лишь случайным фрагментом, одной

четвертой или даже одной восьмой частью произведения Карпаччо! Означает ли это, что тонкий

ценитель и знаток живописи Джон Рёскин, а вслед за ним и многие другие, ошибались, превознося

художественное совершенство «Венецианок»? Пожалуй, нет. Возможно, любую другую картину

такое жесткое фрагментирование уничтожило бы, но не работу Карпаччо. Восхищаясь этим

фрагментом как полноценным произведением, видя в нем эстетически законченное целое,

Рёскин проявил особую прозорливость и тонкий вкус.

Схема реконструкции складных ставень с картиной Карпаччо

Карпаччо, которого считают одним из родоначальников жанровой живописи, - мастер эпизода.

Он владел особым даром выстраивать живые, самодостаточные, полные занятных и трогательных

деталей сцены внутри своих произведений так, что, выделенные из общего целого, укрупненные,

как бы очищенные, они обретают новую, поразительно близкую современному мироощущению

выразительность. Карпаччо - прекрасный мастер венецианского Возрождения, но стоит вычленить

из его работ отдельные фрагменты - и перед нами предстает не просто очень хороший художник,

а истинный гений. Чем сильнее увеличение, тем выразительнее деталь. Чего стоит одна лишь

женская рука, почти машинально сжимающая тонкую лапку комнатной собачки, доверчиво

прильнувшей к коленям хозяйки!

Окно со складными ставнями.

Начало 20 века, Испания

Как замечает Петр Вайль, «выстраивая увлекательные сюжеты, в своем внимании к мелочам,

Карпаччо словно предвидел, что картины начнут репродуцировать в альбомах подетально».

Именно такое «подетальное фрагментирование» произвели когда-то с работой Карпаччо,

разъединив расписные створки и распилив одну из них. Мы не можем не сокрушаться об

утраченных частях творения художника, но и не можем не восхищаться этим столь созвучным

искусству гораздо более поздних времен фрагментом. Вынужденная случайность фрагментирования

картины обернулась композиционной свободой и глубиной интерпретации. Фигура неловко

ссутулившейся женщины, в позе которой столько естественности и правды, перенеслась из правого

нижнего угла композиции на передний план, стала главной. И благодаря этому основным мотивом

картины стал щемящий контраст расцветающей молодости и увядающей зрелости. Он блистательно

выражен не столько литературно, сколько пластически: через перекличку поз и ритмику рук, через

схожесть причесок и профилей, которые словно принадлежат одной и той же женщине,

переносящейся сквозь время в свое прошлое или будущее. Так рассказ об охоте в лагуне

превращается в рассказ о человеческих судьбах.

Портрет неизвестного в красном берете. 1490-1493. Дерево, темпера. Музей Коррер, Венеция.

Карпаччо – своеобразный бытописатель Венеции. Его полотна в основном написаны на религиозные сюжеты, которые очень редко имеют к Венеции непосредственное отношение. Но он населяет своими согражданами, строениями, приметами венецианской жизни, венецианского быта истории св.Урсулы, св.Георгия, св.Иеронима. Карпаччо свойственна какая-то абсолютная влюбленность в свой город. Его можно было бы назвать рассказчиком, благодаря массе деталей, но тут нужно отметить очень интересное и очень важное для нас отличие венецианских живописцев-рассказчиков от флорентийских. У флорентийских художников сюжет, в известной степени, предшествует живописи или существует независимо от живописного языка картины. Их произведения всегда можно сюжетно рассказать, изложить сюжет, а потом перейти, как бы отдельно, к художественному языку. Что касается Карпаччо, Джованни Беллини и в большой степени Джорджоне, такое расчленение на сюжет и художественный прием гибельно для вещи. Потому что в произведениях этих мастеров рассказ сам рождается из живописного языка. Если это повествовательность, то, прежде всего, живописная, с ударением не на повествование, а именно на живописное повествование. Иногда такую живопись в истории искусства называют безсюжетной. Это, может быть, слишком уж резкое обозначение, но в нем есть доля правды, потому что эти подробности, эти детали, эти частности, эти фрагменты живописи включены в структуру именно художественного рассказа.

«Две венецианки». Ок.1510. дерево, масло. Музей Коррер, Венеция.

Карпаччо работал преимущественно сериями. Таких серий известно несколько. Его ранние серии написаны по заказам братств. Он великолепный колорист. Если Антонелло да Мессина научил венецианцев, в том числе и Карпаччо, видеть солнце, передавать эффекты света, то Карпаччо пошел дальше, придав этим эффектам освещения, игре света и тени чисто венецианские оттенки, чисто венецианский колорит воздуха, тот чуть зеленовато-серебристый тон, который так характерен, в физическом смысле, для воздуха Венеции, та особая подвижность света, его бликующая игра, которая и создает неповторимое освещение в самом городе. Серебрянная прозрачность теней, которая тоже связана с игрой воды, игрой света на воде, отражениями этого света в воздухе и на стенах.

Карпаччо весь в Венеции - и в прямом, и в переносном смысле. Не только его персонажи пребывают в идеальной, идеализированной Венеции, но и его творчество собрано почти целиком в этом городе. В церквах, в музеях, в Музее Венецианской Академии, в Музее Корер. Очень немного вещей Карпаччо хранятся в других европейских собраниях.

«Лев Св.Марка». 1516. Холст, масло. Дворец Дожей, Венеция.

Итак, одна из ранних серий Карпаччо «История св.Урсулы», написанная для братства «Sant"Orsola» в 1490-1492 гг. Святая Урсула – одна из наиболее почитаемых святых среди многочисленных дев-мучениц. Историей св.Урсулы зачитывались, над ней столетиями плакали целые поколения католиков. Ее житие известно в нескольких вариантах. Мы встретимся с ней, когда речь у нас пойдет о нидерландской живописи. Практически одновременно и независимо от Карпаччо великий нидерландский художник Ганс Мемлинг будет писать свой вариант истории св.Урсулы.

Если отвлечься от подробностей и деталей, то ее житие сводится к следующему: она – дочь могущественного короля, которого иногда называют королем Брэтании – не Британии и не Бретони, а вымышленной страны, вымышленного раннесредневекового государства Брэтании. Она тайно приняла христианство, она и ее ближайшее окружение - такие же невинные девы, ее придворные. К ней сватаются без конца, она знаменита своей красотой, она желанная невеста для каждого принца. И вот приезжают послы из Англии, которые хотят сватать ее за Эверия, по другим версиям Этерия, - наследника английского престола. Если она отказывала другим женихам, то на сей раз Урсула дает согласие, с условием, что она со свитой и жених с дружиной совершат трехлетнее паломничество в Рим, где жених будет крещен, где будут крещены и другие люди из их окружения, если они еще не приняли священного обряда крещения. И только по возвращении из этого паломничества, можно будет говорить о браке. Они отправляются в путь, причем художники - и Карпаччо, и Мемлинг - совершенно не считаются с географией Европы, они плывут прямо через европейский материк – через Кельн, через Базель. Есть в этом какая-то наивная прелесть.

«Приезд английских послов». 1495-1500. Холст, масло. Галерея Академии. Венеция.

В Кельне св.Урсуле во сне является ангел, который предсказывает ей скорую мученическую смерть, если она не вернется назад, но она продолжает путь. Да, я не сказал еще, что она взяла с собой десять дев, первых красавиц королевства, у каждой из которых было по тысяче спутниц, более низкородных, и у самой Урсулы была еще тысяча спутниц. Мученичество св.Урсулы и история, с ним связанная, иногда фигурирует как мученичество одиннадцати тысяч дев. Они добрались до Рима, где Урсулу встретил папа Кириак. Принц был крещен, крещены юноши из его свиты. Потом они отправились назад, вместе с самим папой римским. А в окрестностях Кельна их остановила орда язычников, гуннов.

Действительно, сохранились смутные воспоминания о нашествии гуннов, которые в V в. под предводительством Аттилы прошли бòльшую часть Европы и дошли почти до Рима. До сих пор остается все-таки загадкой, почему Аттила, которого панически боялись в Европе и который был известен под прозвищем «Бич Божий», почему он, находясь буквально у стен Вечного города, остановился и повернул свои войска обратно. Ему ничего не стоило взять Рим, парализованный ужасом перед Аттилой. Разумеется, католики провозгласили, что это было чудо, все это происходило во времена папы Льва I, который был канонизирован. Вскорости распространились сведения, гласящие, что многие сами видели, как возле лагеря гуннов, или над лагерем, в небесах появились апостолы Петр и Павел с разящими мечами, и язычники в ужасе бежали. Сохранились вот такие воспоминания о страшном нашествии гуннов, которое истребило Европу, сделало ее, ну если не необитаемой, то готовой к полному упадку времен темного средневековья.

«Приезд английских послов». (Фрагмент). 1495-1500. Холст, масло. Галерея Академии. Венеция.

Все спутники Урсулы – девы и рыцари - были перебиты, папа Кириак убит, а ее красота привлекла внимание начальника языческого войска. И когда она отвергла нечестивое предложение, ее расстреляли из луков или арбалетов. Так она и ее спутники претерпели мученическую смерть.

В Кельнском соборе хранятся мощи св.Урсулы и ее спутниц. Кельнский собор не столь известен своей архитектурой – это готика, но готика испорченная, он строился с XIII по XIX вв. и большей частью своей наружности обязан XIX столетию: западный фасад, и не только, - подделка под готику. Но там хранятся великие реликвии западного христианства – мощи трех волхвов, которые пришли поклониться младенцу Христу, мощи св.Урсулы и ее спутниц.

«Отъезд английских послов». 1495-1500. Холст, масло. Галерея Академии. Венеция.

Эта романтическая история с любовью, с путешествиями, с приключениями была в эпоху Раннего Ренессанса излюбленной темой для воплощения, став набором сюжетов для живописного цикла Витторе Карпаччо. Художник совершенно не склонен к сгущению трагических красок, передаче мученичества, его стихия – это торжественные приемы, это церемонии с массой участников. Не официальные церемонии, как у Джентиле Беллини, не протокольные мероприятия и в то же время не народный разгул карнавала. Это какое-то раннеренессансное гуманизированное гуляние. Персонажи элегантны, красивы. «Приезд английских послов», «Сватанье английских послов», «Отъезд английских послов», «Прибытие в Кельн», «Сон св.Урсулы», «Прибытие в Базель», «Прием св.Урсулы папой и кардиналами в Риме» - вот моменты истории, на которых Карпаччо останавливает свое внимание.

«Возвращение английских послов к Английскому двору». 1495-1500. Холст, масло. Галерея Академии. Венеция.

Фрагмент «Возвращения английских послов в Англию», фрагмент заднего плана, где персонажи абсолютно никак не связаны с центральным мотивом. Это не члены посольства, это горожане, гуляки, зеваки, которые издалека рассматривают торжественную сцену отправления послов, которые прощаются с королем, прощаются с принцессой. Вот городская площадь – такая ренессансная, или под Ренессанс, архитектура здания в глубине.

«Возвращение английских послов к Английскому двору». (Фрагмент). 1495-1500. Холст, масло. Галерея Академии. Венеция.

«Прибытие паломников в Кельн». В левой части композиции – река, корабли, очень точно изображены снасти, так, что можно представить себе, как крепились паруса, как реи шли, как шпангоут был расположен. Люди одеты по последней моде - короткие коллетты (воротнички), обтягивающие трико, прически с длинными волосами, модные тогда в Италии, и в частности в Венеции. Масса подробностей. Присутствующие занимаются своими делами - беседуют, обсуждают что-то, любуются ловчими птицами, играют с собачонками, дамы и кавалеры флиртуют. Центральный мотив не теряется, но и не является безусловно господствующим, единственным.

«Прибытие пилигримов в Кельн». 1495-1500. Холст, масло. Галерея Академии. Венеция.

Более компактна одна из самых лиричных картин Карпаччо – «Сон св.Урсулы». Изображена девичья спальня, где почивает Урсула, ее послеполуденный сон. Большое пространство комнаты, почти пустое и какое-то удивительно чистое, по-девичьи невинное. Шкафчик, столик, кровать под высоким балдахином, очень немногочисленная мебель. Прозрачный, чуть затемненный воздух. Будто бы слегка прикрыты жалюзи, слегка рассеянная тень, в которой вдруг, в луче яркого света, входит ангел. Как будто распахнулись двери, и яркий солнечный луч ворвался из-за спины вестника. Карпаччо вовсе не дает какого-то эффекта сверхъестественного освещения, ангел приносит солнце, а не небесный свет. И здесь нет трагизма, нет драматизма. Он возвещает ей смерть, мученическую гибель, а все дышит какой-то удивительной невинностью, размеренностью устоявшегося быта. В этой спальне как-то очень хочется побыть.

«Сон св.Урсулы». 1495-1500. Холст, масло. Галерея Академии. Венеция.

«Встреча Урсулы и ее спутниц с папой Кириаком». Папа изображен в тройной тиаре, Урсула и другие девы преклонили перед ним колени. Папа - в сопровождении кардиналов и епископов, длинные шеренги, - сам протокол встречи диктует некоторую церемонность. Карпаччо, видимо, бывал в Риме, во всяком случае старался передать, хоть и не вполне точно, некоторые конкретные римские приметы. Что мы тут можем угадать? Мавзолей Адриана или Замок св.Ангела, который тогда действительно был мощной папской крепостью. Только Бенвенуто Челлини, единственный в XVI в., сумел бежать из этой тюрьмы за всю ее многовековую историю. Если вы читали его жизнеописание, то помните, что он этим гордился едва ли не больше, чем своими ювелирными и скульптурными шедеврами.

«Встеча пилигримов с Папой Римским». 1495-1500. Холст, масло. Галерея Академии. Венеция.

"Nullus enim locus sine genio est": "Ибо нет места без гения" - говорили древние. Незабвенный Петр Вайль назвал Витторе Карпаччо "гением места" Венеции, ее хранителем и добрым духом. Поговорим о Карпаччо и вспомним Вайля.

Витторе Карпаччо. Две венецианки.

Около 1510 г. Дерево, масло, 94,5 х 63,5 см

Музей Коррер, Венеция

«Что влечет к полноватым теткам, грузно усевшимся на алтане (алтана - терраса на

крыше венецианского дома

- М.А.) с собаками и птицами, почему нельзя оторвать глаз

от их лиц и взглядов, застывших в вечном ожидании неведомо чего?» - задается вопросом

Петр Вайль, размышляя в своей книге «Гений места» о картине венецианского художника

Витторе Карпаччо (ок.1460-1536) «Две венецианки». Почему именно эту картину Джон

Рёскин, властитель дум художников и эстетов 19 столетия, назвал «прекраснейшей

картиной в мире»? Почему именно она висела в мастерской Амедео Модильяни?

Почему в Венеции, которая, как лагуна - водою, наполнена прекрасными творениями

великих живописцев, этой небольшой скромной картине выделено почетное место

в музее Коррер?

Две женщины, молодая (поспорим с Вайлем, несправедливо назвавшим ее «теткой») и

пожилая, сидят на террасе в окружении домашних любимцев. С легкой руки Джона Рёскина

этих женщин в течение всего19 века считали преуспевающими венецианскими куртизанками.

В этом заблуждении были в первую очередь повинны детали одежды: слишком откровенные

декольте и пара лежащих на полу венецианских цокколи - туфель или шлепанцев на очень

высокой платформе. Именно такую обувь носили, как тогда считалось, венецианские

куртизанки. О том, что изображенные на картине женщины - куртизанки, говорили, казалось,

и их застывшие в ожидании (конечно же, клиента) лица, и записочка (конечно же, от клиента),

которую прижимает лапой большая собака. Эта трактовка настолько укоренилась, что Павел

Муратов, рассказывая в своих «Образах Италии» (1910) о свободных венецианских нравах,

первым делом вспоминает «Двух куртизанок», как в ту пору называли картину.

Цокколи на картине Карпаччо "Две венецианки"

и венецианские цокколи начала 17 века.

В 20-м веке доброе имя двух венецианок был восстановлено. Прежде всего, на вазе,

которая стоит на балюстраде, обнаружился герб заказчиков, благородного венецианского

семейства Торелли. Что до одежды - так в ренессансной Венеции вполне порядочные

дамы, подчиняясь моде, щеголяли с обнаженной грудью, а цокколи носили замужние

женщины, отнюдь не только куртизанки. Более того - изображение на картине пары обуви

символизирует супружество. «Прочитав» детали картины как символы искусствоведы нашли

сразу несколько весомых подтверждений того, что мы видим перед собой вовсе не куртизанок,

а верных жен. Белый платок в руке младшей дамы - не призывный знак для кавалера, а символ

чистоты, равно как и жемчужное ожерелье. Миртовое деревце в верхнем правом углу, а также

собаки - символы супружеской верности; гранат, лежащий на балюстраде, обозначает

плодородие и процветание; двое голубков и попугай - атрибуты Девы Марии, кроме того,

попугай на семейных портретах символизирует супругу. Возможно, изображения птиц имеют

еще какое-то аллегорическое значение, связанное с характерами или именами женщин.

(Сторонники теории «куртизанок», впрочем, не сдают позиций, указывая на то, что гранат -

плод богини любви Венеры - и пара «венериных голубков» обозначают чувственность

и сладострастие.)

Собаки - символ супружеской верности

Итак, перед нами, очевидно, мать с дочерью или свекровь с невесткой, терпеливо

ожидающие… кого? Оторвав, в поисках ответа, взгляд от двух женских фигур, мы замечаем,

что с картиной далеко не все в порядке. Она резко обрезана слева - «за кадром» оказалась

почти половина фигуры мальчика, от большой собаки на картине остались лишь фрагменты

морды и передних лап.

Не сразу бросается в глаза, что картина обрезана и сверху: стебель

в вазе уходит за раму, а самого цветка на картине нет.

Витторе Карпаччо. Охота в лагуне.

Музей Гетти, Лос-Анджелес

Что, кроме собаки, было изображено слева, кто составлял компанию двум венецианкам, мы

пока не знаем, и, возможно, не узнаем никогда. А вот верхняя часть картины счастливо

обнаружилась в Лос-Анджелесе, в музее Пола Гетти. Авторитетная исследовательница

итальянского Ренессанса профессор Патрисия Фортини Браун в начале 1990-х годов

«приставила» сверху к венецианской картине хранящуюся в США работу (предположительно

Карпаччо) «Охота в лагуне». Обе картины идеально совпали, образовав единое произведение

(общая высота доски почти 170 см), неизвестно когда и по каким причинам варварски

разрезанное. Связующим звеном двух картин и подсказкой для складывания этого «пазла»

стал цветок, стебель которого, уходя за край «Венецианок», продолжается в «Охоте». Цветок

стал еще одним доказательством того, что Карпаччо изобразил отнюдь не куртизанок: это

белая лилия, символ Девы Марии. И, наконец, стало окончательно ясно, кого ждут дамы:

мужей-охотников.

«Охота в лагуне» и «Две венецианки».

Реконструкция картины Карпаччо.

Неподвижные фигуры двух женщин контрастируют с динамичной сценой охоты: летят по

водам лагуны узкие быстрые лодки, охотники энергично натягивают луки, гребцы налегают

на весла, взмывают в небо птицы. Но почему в натянутых луках не видно стрел? Почему

охотники выпускают в птиц какие-то маленькие шарики? Почему птицы не боятся охотников:

вьются рядом с лучниками, садятся на борта лодок? Одно из весьма убедительных объяснений

этих странностей в том, что Карпаччо изобразил, причем с большой точностью, вовсе не охоту

на птиц, а… рыбалку, в которой птицы - дрессированные бакланы с подрезанными крыльями -

не добыча охотников, а их помощники. Лучники стреляют шариками из обожженной глины

рядом с птицами, чтобы побудить их бросаться в воду и вылавливать крупных рыб. Куда

увлекательнее, чем сидеть на берегу с удочками!

Знатоки истории охоты и рыболовства утверждают, что такой оригинальный способ рыбалки,

до сих пор популярный на Дальнем Востоке, был распространен в эпоху Возрождения на

севере Адриатики и, возможно, именно с Востока и был туда привезен. Однако сторонники

того, что у Карпаччо изображена все-таки охота на птиц, считают, что лучники стреляют

по бакланам, а стрелы заменили обожженными шариками, чтобы не повредить оперение

птиц. Так или иначе, за картиной прочно закрепилось название «Охота в лагуне».

Тромплей на оборотной стороне

"Охоты в лагуне"

Оставим специалистов спорить о том, охотятся или рыбачат персонажи картины, и

посмотрим на обратную сторону доски, на которой было написано это некогда единое

произведение. Кстати, анализ древесного среза еще раз подтвердил родственность обеих

частей картины. В «Венецианках» оборотная сторона доски сильно стесана, в то время как

изнанка «Охоты» преподносит нам сразу два сюрприза. Во-первых, на обороте доски написана

иллюзорная «обманка»-тромплей: стенка, вдоль которой натянута тесьма с заткнутыми за нее

записочками, совсем как настоящими. Во-вторых, отчетливые следы от металлических креплений

на оборотной стороне «Охоты» позволяют утверждать, что сохранившаяся доска слева крепилась

к другой доске, и обе части складывались, как листок бумаги, перегнутый по вертикали. Что это

было: складная дверца шкафа или невысокая дверь? Возможно, это были створки расписных

оконных ставень, подобных тем, которые изобразил Карпаччо на картине «Сон Святой Урсулы»?

Но если была одна складная дверца или створка, от которой осталась половина, то, возможно,

существовала и вторая, симметричная? Так или иначе, в закрытом виде створки представляли

собой многофигурную композицию, а когда они открывались, хозяев веселили «обманки»

с «записочками».

Витторе Карпаччо. Окно с расписными ставнями

а картине «Сон Святой Урсулы».1495 г.

Итак, «самая прекрасная картина в мире» оказалась всего лишь случайным фрагментом, одной

четвертой или даже одной восьмой частью произведения Карпаччо! Означает ли это, что тонкий

ценитель и знаток живописи Джон Рёскин, а вслед за ним и многие другие, ошибались, превознося

художественное совершенство «Венецианок»? Пожалуй, нет. Возможно, любую другую картину

такое жесткое фрагментирование уничтожило бы, но не работу Карпаччо. Восхищаясь этим

фрагментом как полноценным произведением, видя в нем эстетически законченное целое,

Рёскин проявил особую прозорливость и тонкий вкус.

Схема реконструкции складных ставень с картиной Карпаччо

Карпаччо, которого считают одним из родоначальников жанровой живописи, - мастер эпизода.

Он владел особым даром выстраивать живые, самодостаточные, полные занятных и трогательных

деталей сцены внутри своих произведений так, что, выделенные из общего целого, укрупненные,

как бы очищенные, они обретают новую, поразительно близкую современному мироощущению

выразительность. Карпаччо - прекрасный мастер венецианского Возрождения, но стоит вычленить

из его работ отдельные фрагменты - и перед нами предстает не просто очень хороший художник,

а истинный гений. Чем сильнее увеличение, тем выразительнее деталь. Чего стоит одна лишь

женская рука, почти машинально сжимающая тонкую лапку комнатной собачки, доверчиво

прильнувшей к коленям хозяйки!

Окно со складными ставнями.

Начало 20 века, Испания

Как замечает Петр Вайль, «выстраивая увлекательные сюжеты, в своем внимании к мелочам,

Карпаччо словно предвидел, что картины начнут репродуцировать в альбомах подетально».

Именно такое «подетальное фрагментирование» произвели когда-то с работой Карпаччо,

разъединив расписные створки и распилив одну из них. Мы не можем не сокрушаться об

утраченных частях творения художника, но и не можем не восхищаться этим столь созвучным

искусству гораздо более поздних времен фрагментом. Вынужденная случайность фрагментирования

картины обернулась композиционной свободой и глубиной интерпретации. Фигура неловко

ссутулившейся женщины, в позе которой столько естественности и правды, перенеслась из правого

нижнего угла композиции на передний план, стала главной. И благодаря этому основным мотивом

картины стал щемящий контраст расцветающей молодости и увядающей зрелости. Он блистательно

выражен не столько литературно, сколько пластически: через перекличку поз и ритмику рук, через

схожесть причесок и профилей, которые словно принадлежат одной и той же женщине,

переносящейся сквозь время в свое прошлое или будущее. Так рассказ об охоте в лагуне

превращается в рассказ о человеческих судьбах.

Витторе Карпаччо (ок. 1455 или 1465, Венеция, - ок. 1526, возможно Каподистрия, ныне Копер, Словения) - итальянский живописец Раннего Возрождения, представитель венецианской школы.

Биография Витторе Карпаччо

Родился в семье меховщика в Венеции. Учился и работал у Джентиле Беллини в Венеции.

У Витторе Карпаччо сложились очень теплые отношения с семейством Беллини.

Вполне возможно, что в 1505-1506 годах Карпаччо мог познакомиться с Альбрехтом Дюрером, который проживал в то время в Венеции и часто посещал мастерскую Джованни Беллини.

Собственно, почерпнуть какие-либо подробные сведения о Карпаччо из архивных документальных источников практически невозможно. И это представляется весьма странным: ведь художник Витторе Карпаччо был известен всей Венеции. Поэтому о семье Карпаччо сказать что-либо определенное сложно, кроме того, что его сыновья Пьетро и Бенедетто также стали художниками. Более того, невозможно даже установить точную дату смерти самого Карпаччо.

Последнее документальное упоминание о художнике Витторе Карпаччо относится к 28 октября 1525 года.

А 26 июня 1526 года его сын Пьетро написал письмо, из которого следует, что в это время Витторе Карпаччо уже не было в живых.

Творчество Карпаччо

Следует отметить, что Карпаччо был не только мастеровитым и талантливым живописцем, но и весьма образованным человеком.

В некоторых работах Карпаччо встречаются надписи на древнем арамейском языке, подписывался он довольно часто латинизированным именем Victor Carpathius.

Легендарные священные события Карпаччо трактовал как реальные сцены, развернутые в пространстве современной ему Венеции, включал в них городские пейзажи и интерьеры, многочисленные жанровые детали, ярко воссоздающие быт горожан (циклы картин из жизни святой Урсулы, 1490-1495, Галерея Академии, Венеция, а также святых Георгия и Иеронима, 1502-1507, Скуола ди Сан-Джорджо дельи Скьявони, Венеция).

Постоянными заказчиками работ художника были религиозные общества или братства Венеции - скуолы.

Три известнейших библейских цикла Карпаччо были написаны именно для них. Вероятно, в 1492 году Карпаччо совершил путешествие в Рим.

По возвращении из этой поездки в картинах Карпаччо появляются черты, указывающие на знакомство художника с фресками Сикстинской капеллы.

Кроме выполнения заказов венецианских религиозных братств, Карпаччо вместе с Джентиле Беллини и другими живописцами участвовал в создании цикла росписей и картин «История реликвии» во Дворце Дожей. Карпаччо, по-видимому, очень любил свой родной город. Он написал немало картин с венецианскими видами, например, «Чудо реликвии Святого Креста», в которой изобразил захватывающую дух панораму города. А картина «Лев святого Марка», написанная художником уже в преклонном возрасте, по сути является гимном Венеции.